【単語の暗記量96%削減】語源で楽勝 フランス語 動詞Part2 / avoir,devoir,falloirの同根語や覚え方(YouTube動画の復習用)

※本ブログページは私のYouTube動画の復習用のテキスト版です。 必要に応じて動画本編をご覧下さい。

スライド(PDF)「【単語の暗記量96%削減】語源で楽勝 フランス語 動詞Part2 / avoir,devoir,falloirの同根語や覚え方(YouTube動画の復習用)」

【単語の暗記量96%削減】語源で楽勝 フランス語 動詞Part2 / avoir,devoir,falloirの同根語や覚え方

Bonjour!こんにちは、理系の言語オタクの日向です!

本動画は「【単語の暗記量96%削減】語源で覚えるフランス語シリーズ」の動詞Part2です。

以下の「動詞Part1の動画」ではフランス語単語を語源で覚えるための前提知識のほか、

削減効果とその試算根拠についても説明しています。

◯動詞Part1の目次

・フランス語の言語系統

・語源で覚える学習効果

・語源を解説(être, vouloir, pouvoir, savoir)

・(ブログ限定)おまけ:falloirとdevoirの使い分け

嬉しいことにPart1の動画のコメント欄で「5時間拡張版で見たいです」というコメントも頂けたので大変励みになりました。

もしまだ視聴されていない場合は必ず「動詞Part1」を御覧ください。

なぜ語源で覚えるのが良いのか?

まず語源を使ってフランス語を覚えることのメリットは以下の通りでしたね。

語源で覚えるメリット

- 単語(綴り・意味)が覚えやすくなる

- 新出単語でも意味を類推できる

- 一度覚えた単語は忘れにくくなり、さらに思い出しやすくなる

私がその効果を試算したところ、フランス語学習において語源を使わずに暗記するのに比べ、

語源を使った場合は最大96%暗記量を削減できると判明しました。

「語源で覚えれば、Happy!」

語源で覚えた方が絶対にお得ですので、是非最後までご視聴ください!

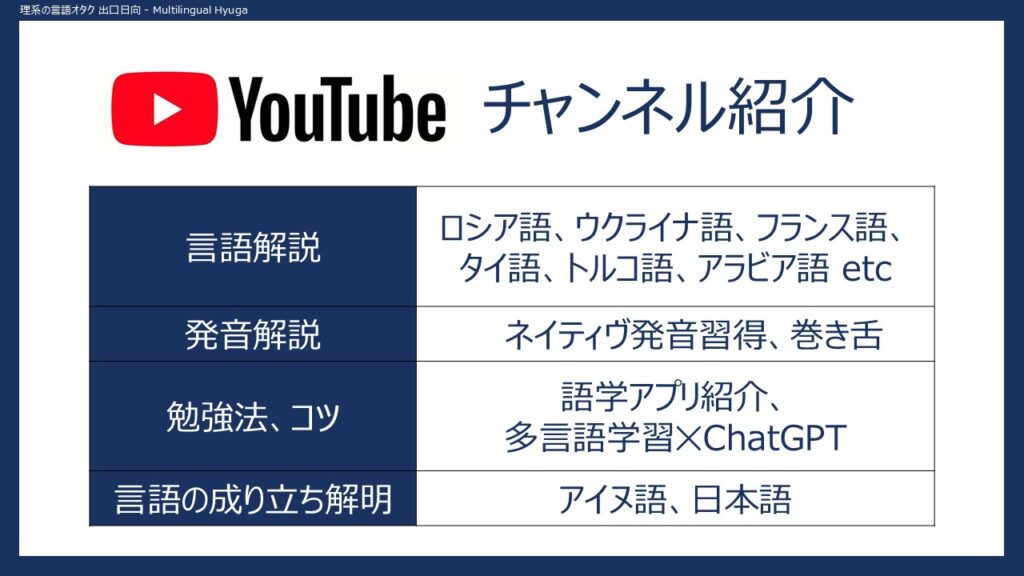

チャンネル紹介

本題に入る前にチャンネルのご紹介です。

70言語以上勉強中の言語オタクが理系的発想×語学ミニマリストの観点で

マルチリンガルになるための楽しさや手法を発信しています。

過去にはこちらのような内容を投稿しております。

・ブログ

動画の復習用、ブログ専用コンテンツ

https://language-geek.com/

・X

動画とブログの新着情報

https://x.com/LanguageGeek_JP

こちらもブックマーク、フォローもお願いします。

そんな私の夢は「全人類をマルチリンガル」にすることです。

そのため現在は”チャンネル登録者1万人”を目標としています。

気になった方は、お早めにチャンネル登録をお願いします!

目次:動詞編 Part2

- 基礎知識:単語の構造

- 語源、同根語、成り立ちを徹底解説

avoir「~を持つ」

devoir「~しなければならない」

falloir「~の必要がある」 - (ブログ限定)おまけ:falloirとdevoirの使い分け

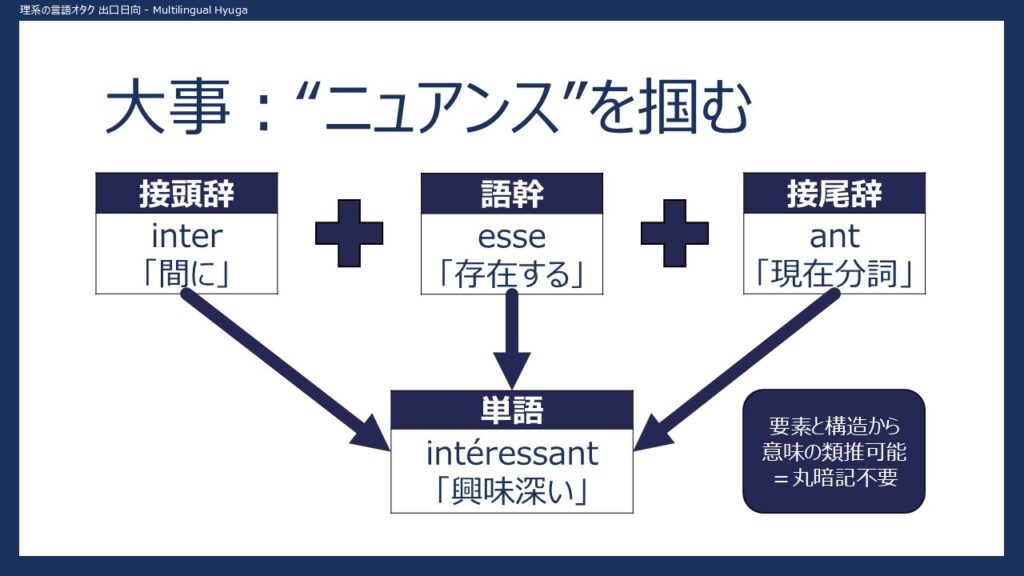

基礎知識:単語の構造

前回ご紹介できなかった単語の構造についてご紹介します。

「えっ、まだ細かく覚えなあかんのあるの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。

ですが、この構造が分かれば、

単語とその日本語訳を一言一句全て覚えなくて良くなるのです。

「えっ、なんで?」と思われますよね?

大事なのは「感覚や雰囲気を掴むこと」だからです。

これができれば、単語の意味を類推できるだけではなく、

あたかもネイティヴのように覚えていない単語も造語できるということです。

例えば、もしあなたが日本語学習者だとして、「納得」という単語と「感覚」という単語を知っているとしましょう。

その場合、単語の構造を分かっていれば、それらの単語からまだ覚えていない単語である「納得感」を作れるということです。

めっちゃ便利だと思いませんか?

さて、単語の構造について具体的に紹介すると、

下図のように「接頭辞」「語幹」「接尾辞」という3つの要素に大きく分けられます。

例えば、intéressantは「(人や物事の)間にある」≒「関わりがある」≒「興味や利益がある」という意味になったという話を前回の動画でご紹介しました。

このように単語の構造や語源を通して、感覚や雰囲気を身につけることができれば、

上図のように日本語では訳しきれない細かい意味合いまで把握できるようになります。

この知識や手法はフランス語検定の試験対策や実践会話の場面でも大活躍するはずです。

ちなみに、日本のフランス語学習についてのブログや書籍だと

「接頭辞」や「接尾辞」ついて触れていることは多いです。

ですが、本動画ではさらに一歩踏み込んで「語源」「成り立ち」「他言語との比較」を中心に解説しています。

そして今回もたった3単語の同根語としてなんと100単語以上をご紹介します。

それは感覚や雰囲気を掴んでいただくための材料に過ぎず、

単語とその日本語訳を一言一句全て覚える必要はありません。

覚える必要はないと言っても、もし細かい綴りや日本語訳について後で気になった人のために復習用にブログを公開しています。

詳しくは動画の概要欄をご確認ください。

avoir「~を持つ」の語源、同根語、派生語

avoirの意味

・持つ、所有する

・(助動詞)動詞の複合過去時制を形成する

・~(条件・状態)である

・(à+不定詞)~しなければならない

◯名詞 (m)

・資産、所有

https://en.wiktionary.org/wiki/avoir

avoir[a.vwaʁ]の発音

・oiは[wa]。日本語ワ[ɰa]の唇を丸めると、より[wa]に近い

・[ʁ][χ]ともに“いびきの音”他言語ではGやHで表記されることも

https://kosendayuji.com/phonetics/ワ行の音声記号①/

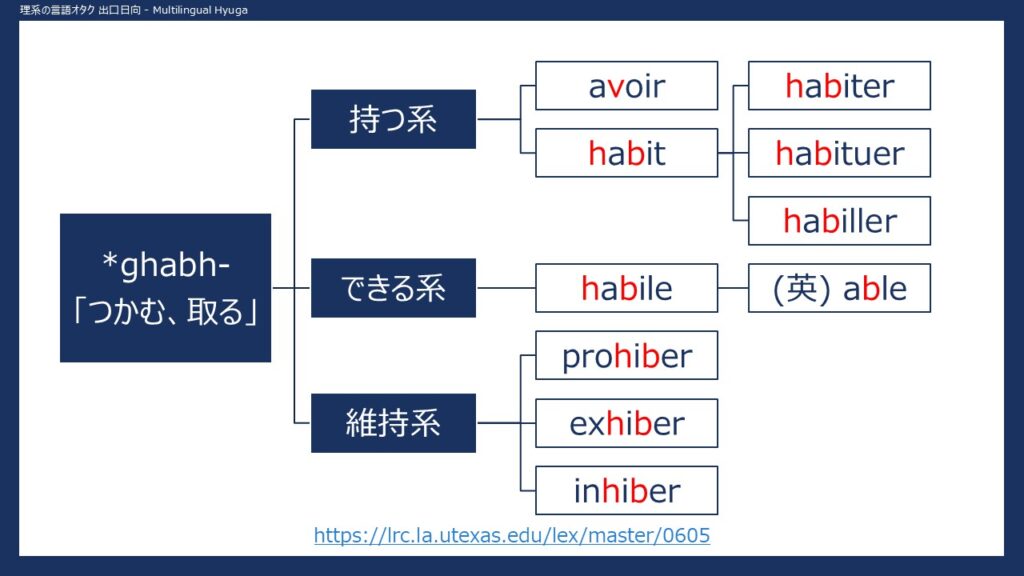

avoirの語源

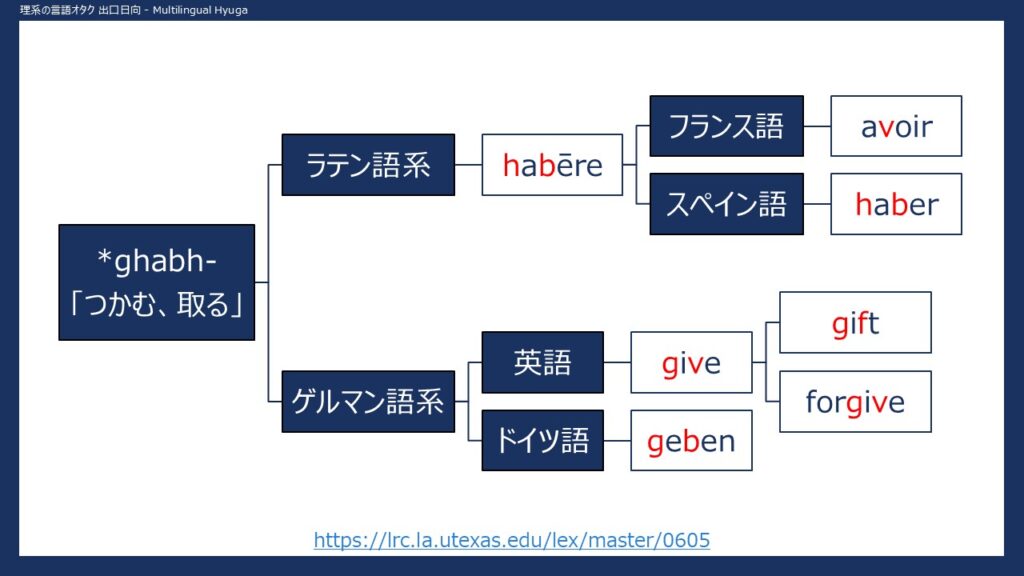

*ghabh-「つかむ、取る」

・ラテン語

habēre「持つ、所持する、保持する、すべきだ」

なお、フランス語のavoirはラテン語のhabēre「持つ」から派生しています。

偶然にも英語のhave「持つ」と意味や綴りが似ていますが、実は語源が全く異なりますので、ご注意ください。

それについては今後の動画で同根語が出た際にご紹介しますね。

https://lrc.la.utexas.edu/lex/master/0605

https://en.wiktionary.org/wiki/habeo#Latin

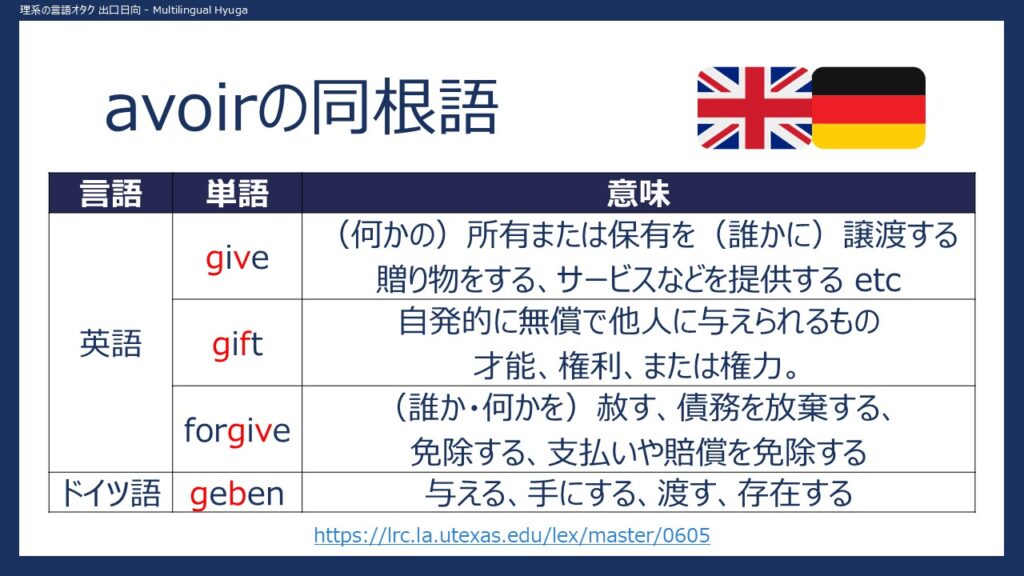

avoirの同根語(他言語)

下図の言語で先頭のHが付いているものはありますが、基本的に発音されません。

そしてフランス語とイタリア語は先頭のHが脱落しています。

イタリア語、スペイン語、ポルトガル語でも多少の違いはあるものの、

「持つ、存在する、完了形」の意味が共通していることが分かります。

そのほかの同根語としては英語のgive、ドイツ語のgebenが存在します。

元の語源が「つかむ、取る」でゲルマン語系では「与える」と意味が変化したようですね。

avoirと同根語を覚えるための樹形図(他言語)

同根語の繋がりを分かりやすく理解するために私独自で樹形図にしてみました。

いずれも「持つ・与える」や「掴む・取る」という意味が共通していますよね?

これ以降にも樹形図を出しますが、あくまでも覚えるための図であり、

正確な成り立ちを表しているものではないこともあるのでご了承ください。

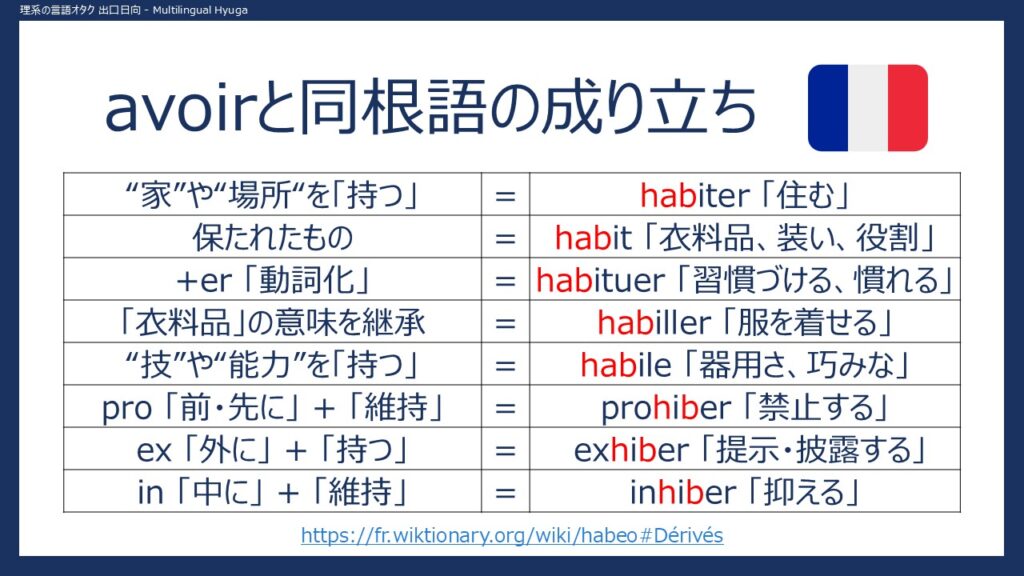

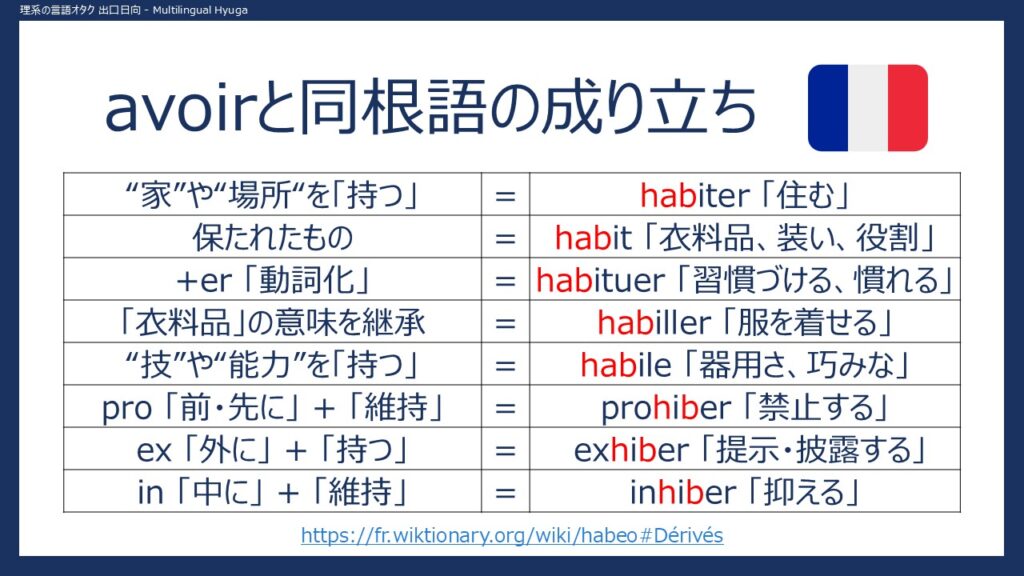

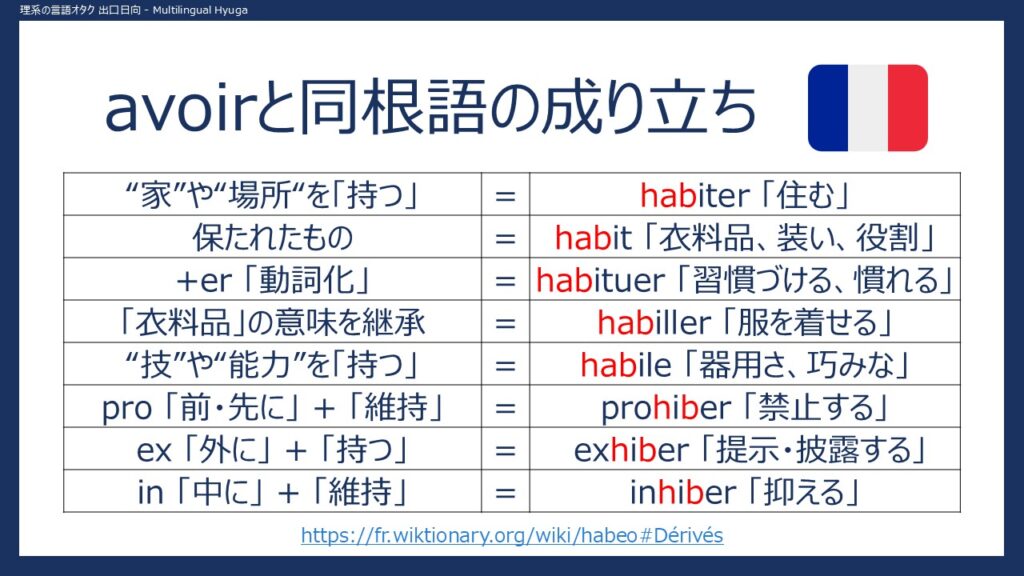

avoirと同根語・成り立ち(フランス語)

次はフランス語における同根語を見ていきましょう。

初見では分かりにくいかもしれませんが、成り立ちを知ると納得できるものが多いはずです。

以下の単語には「持つ、保持する、維持する」のような共通の意味合いがあるのが分かるでしょうか?

https://fr.wiktionary.org/wiki/habeo#Dérivés

ここからは上記の派生語や成り立ちを詳しく見ていきましょう!

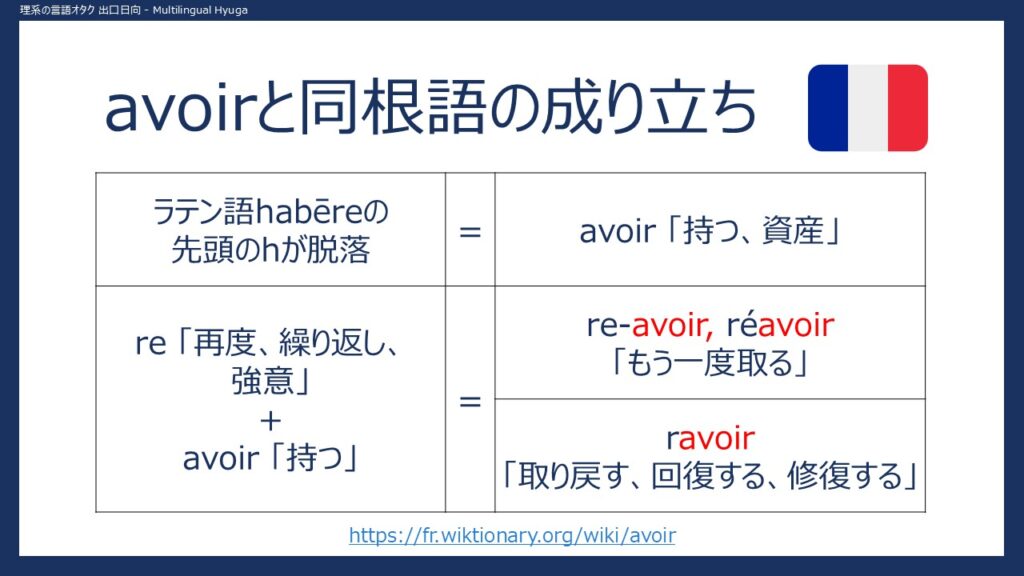

re-avoir「もう一度取る」,ravoir「取り戻す」

以下はavoir「持つ」に接頭辞 re「再度、繰り返し、強意」が付いたものです。

そこから「力を取り戻す」というニュアンスを持っているようです。

他の言語と比較した場合のフランス語の特徴として、

ravoirのように接頭辞reと動詞の先頭にあるaが融合し、raで始まる単語になることがあります。

同じような現象は以降の単語でも登場します。

品詞、単語、意味を表にすると次の通りです。

これらは「もう一度」という接頭辞が付いただけなので、分かりやすい単語でしたね。

https://en.wiktionary.org/wiki/avoir

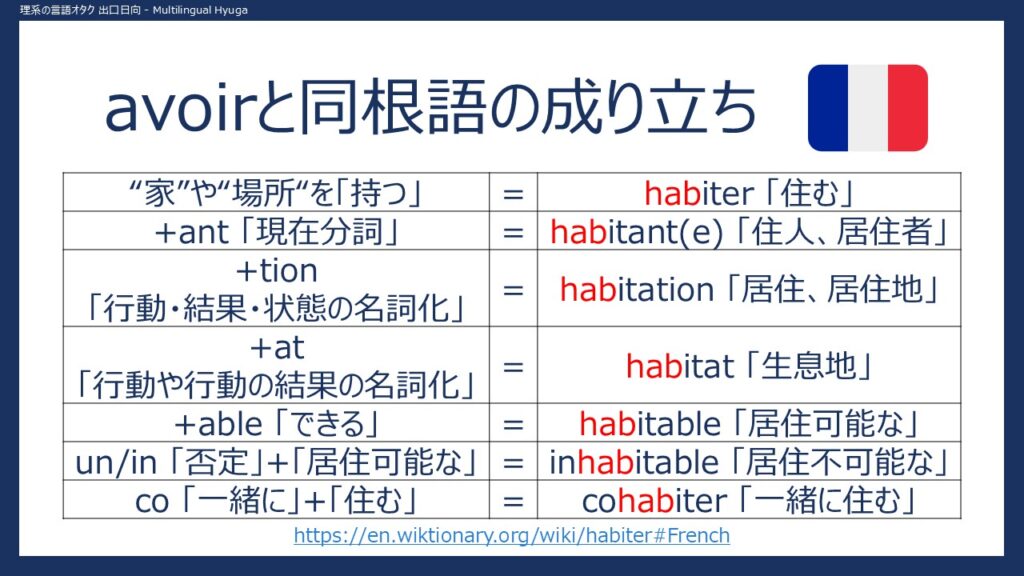

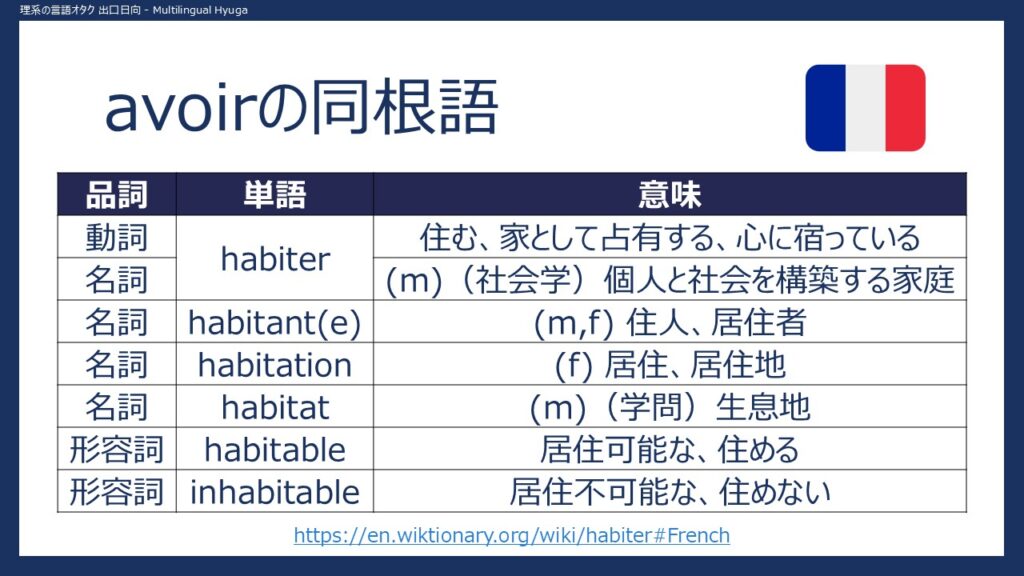

habiter「住む」

次のavoirの同根語はhabiter「住む」です。

こちらは「家や場所を持つ」という意味から、「住む」に変化しています。

英語が得意な人にとっては見たことのある単語が多いかもしれませんね。

ただinhabitableのように英語とフランス語で意味が正反対のものもあリます。

こちらは注意が必要ですね(*_*) もし気になる人はwiktionaryで調べてみてください。

https://en.wiktionary.org/wiki/habiter#French

cohabiter 「一緒に住む」

次はhabiter「住む」に接頭辞con,co「一緒に」というものが付いたものです。

意味もそのままcohabiter 「一緒に住む」になります。

recohabiter「共存する」のように使用頻度が低そうなものもありますが、

接頭辞と語幹を理解していれば、思い出せそうですね。

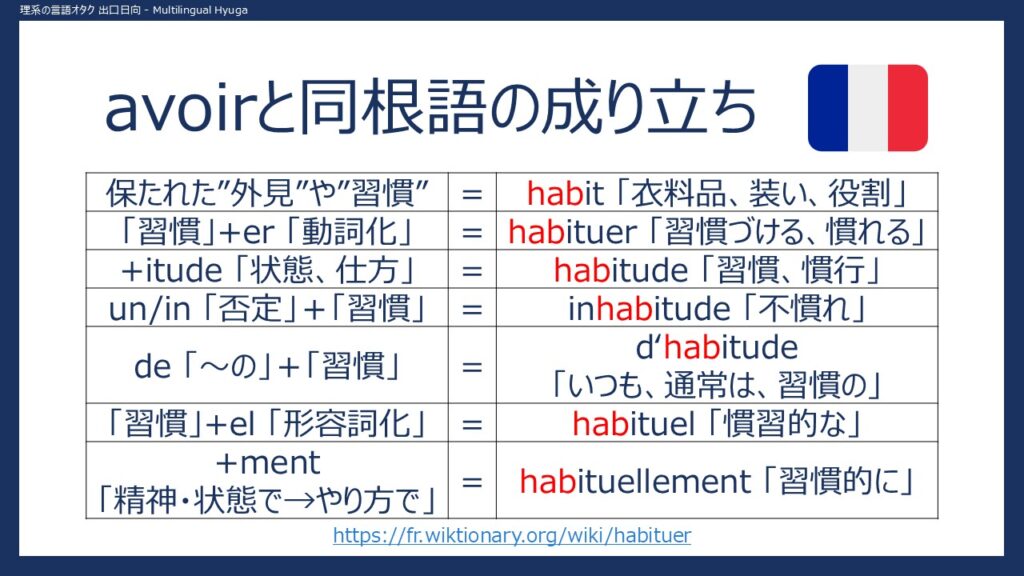

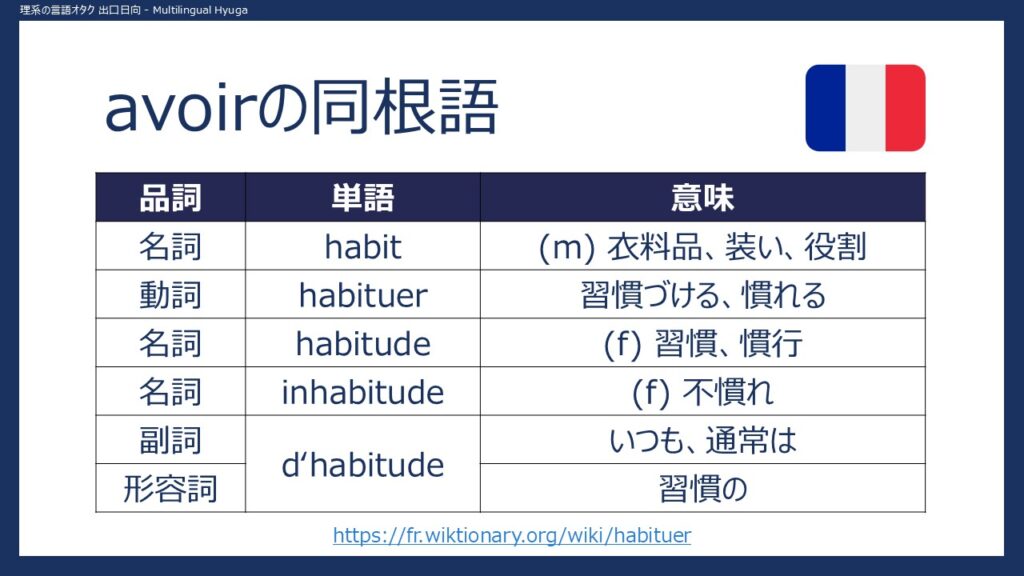

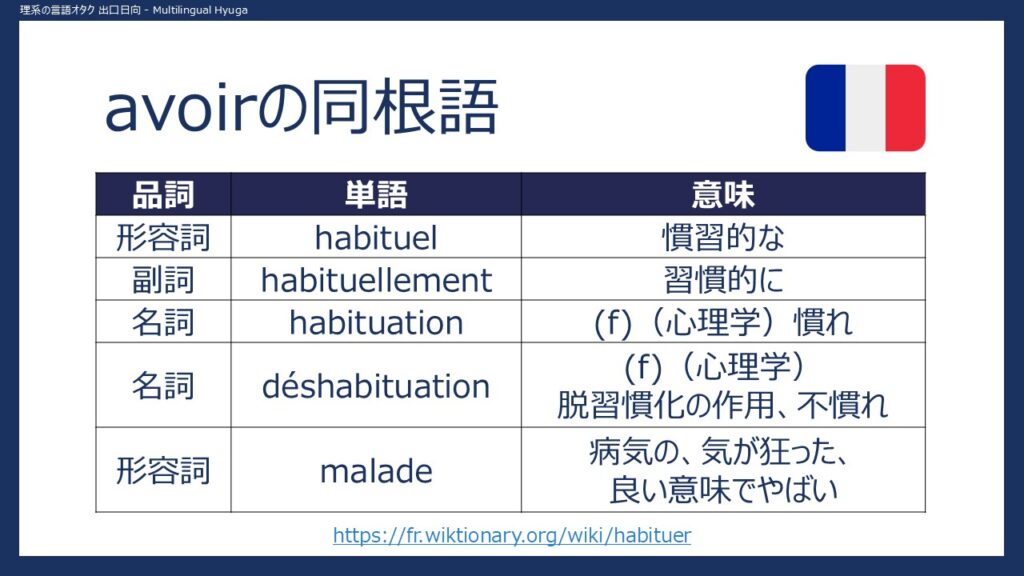

habit「衣類」,habituer「習慣づける」

次の同根語はhabit「衣類」,habituer「習慣づける」です。

いずれも「保たれたもの」という意味から「衣類、習慣」という意味に変化したようです。

https://fr.wiktionary.org/wiki/habituer

d‘habitudeについては副詞の意味があるため、やや変則的な単語だと感じます。

さて、実は頻出単語のmalade「病気の」も同根語になります。

これは成り立ちを知らないと気づくのは困難でしょう。

maladeについて、もはや原型が残っていませんが、成り立ちは以下のようになっています。

・ラテン語

male「悪い」+habitus「外見、習慣」

・古フランス語

malabde「病気の」

・フランス語

malade「病気の、気が狂った、素晴らしい」

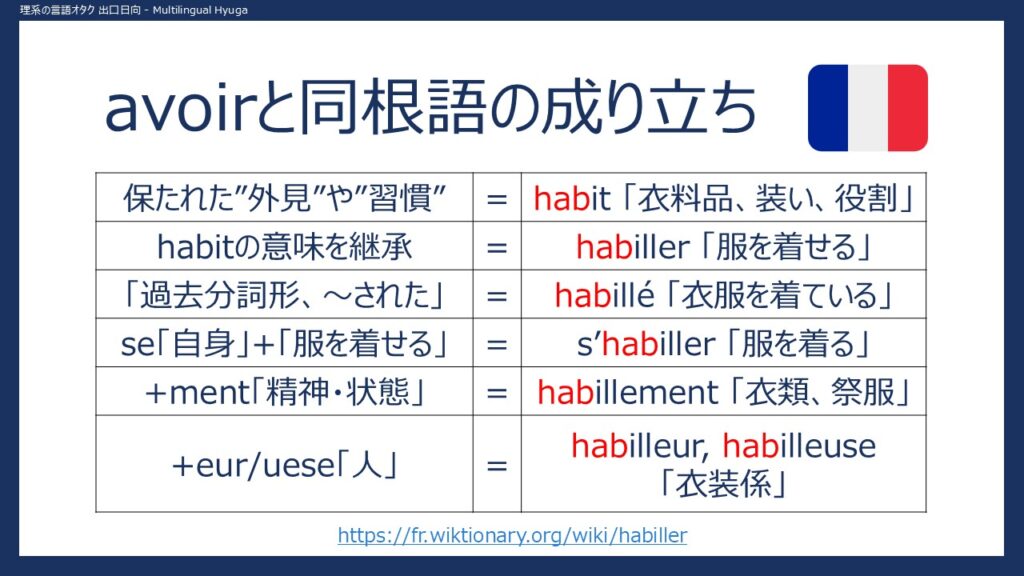

habiller「服を着せる」

次のavoirの同根語は「語源」の成り立ちが少し変わった単語、habiller「服を着せる」です。

もともと、habiller「服を着せる」の元になった単語の語源は「丸太」でした。

しかし、habit「衣料品」という単語と綴りが似ているという理由で、本来の語源とは関係なく、avoirの語源体系に取り入れられた単語です。

「そんなことあるんや(゚∀゚)」と思いますよね?

このような変容は語源の世界では稀に見かける現象です。

https://fr.wiktionary.org/wiki/habiller

ご存じの方もいるかもしれませんが、この単語の注意点は「~させる」という他動詞であるということです。

つまり、「誰が服を着る」と言いたい場合はs’habillerを使う必要があります。

なお、「服を着る」という意味の単語としてporterがあります。

s’habillerとporterのそれぞれの違いは以下のとおりです。

・s’habiller「服を着る」

服を着る動作に焦点を当てている。

着る物は重要ではないので、明示されないことも。

・porter「運ぶ、支える、服などを着る」

服やアクセサリーのように何かを身に着けているものに焦点を当てている。

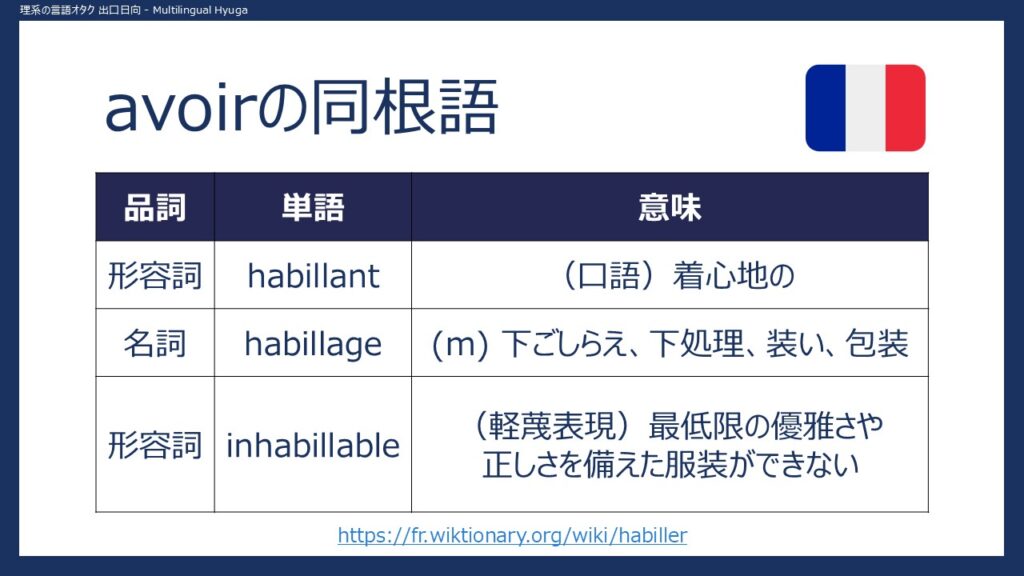

habillerについては最後にマニアックな気がしますが、以下のような派生語もあるようです。

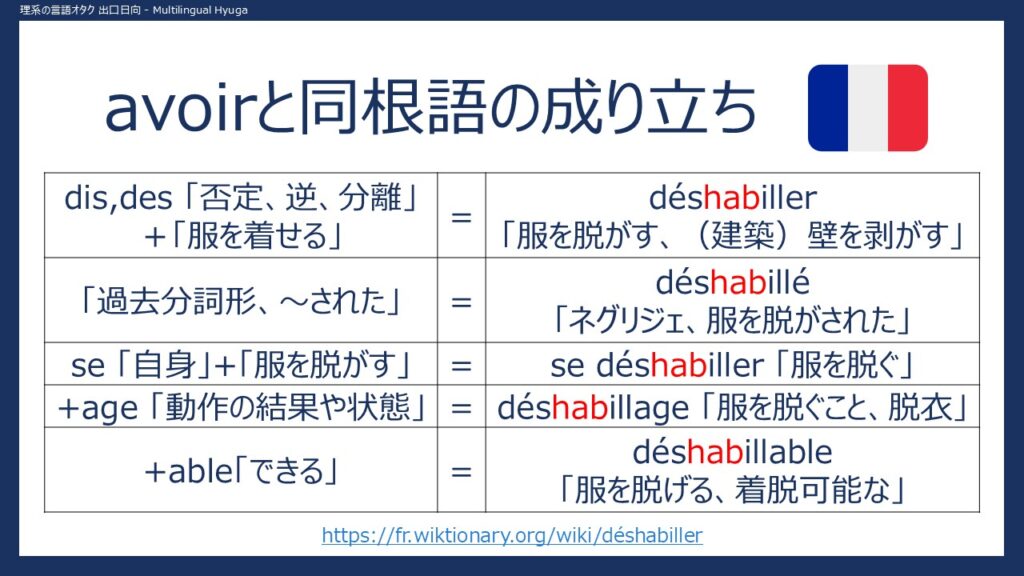

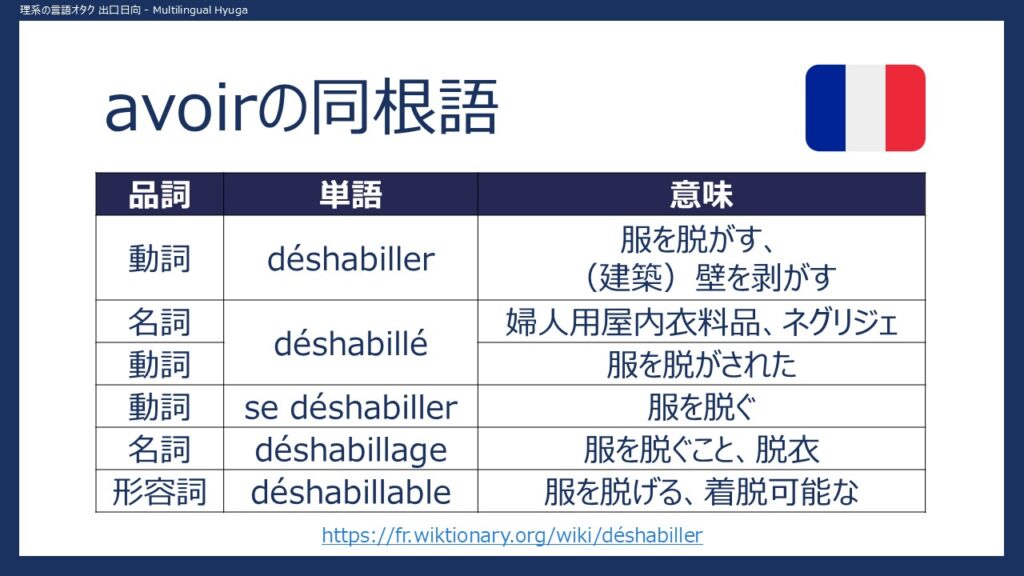

déshabiller「服を脱がす」

次は先程のhabillerに接頭辞dis,des「否定、逆、分離」が付いて、

「服を脱がす」という意味になります。これはそのままの意味で分かりやすいですね?

https://fr.wiktionary.org/wiki/déshabiller

réhabiller,rhabiller「服を着せ直す、着替えさせる」

次も同じく、接頭辞re「再度、繰り返し」+habiller「服を着せる」の単語です。

なお、rhabiller「服を着せ直す、着替えさせる」の綴りを見ると気づいた人もいるでしょうか?

これは前述のravoir「取り戻す、回復する」のように接頭辞reと動詞の先頭にあるhaが融合して、rhaで始まる単語になっています。

綴りが独特な気がしますが、成り立ちを知れば納得しやすいですね(^^)

https://fr.wiktionary.org/wiki/réhabiller

さて、ここまでavoirと同根語で「住む」、「習慣」、「服を着る」という意味を持つ単語をご紹介しました。

ここまで少しでも語源や成り立ちのイメージが付いたでしょうか?

下図で言うと、avoirの同根語についてはまだ残り4単語あります。

この中にはあの英単語の由来となった単語が含まれています。

それは一体何でしょうか?最後までお見逃しなく!

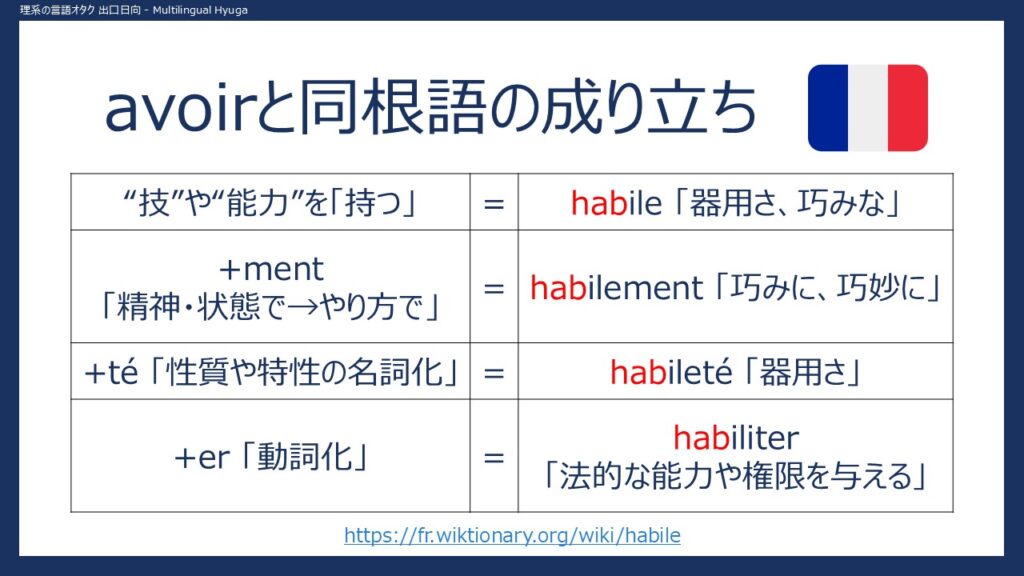

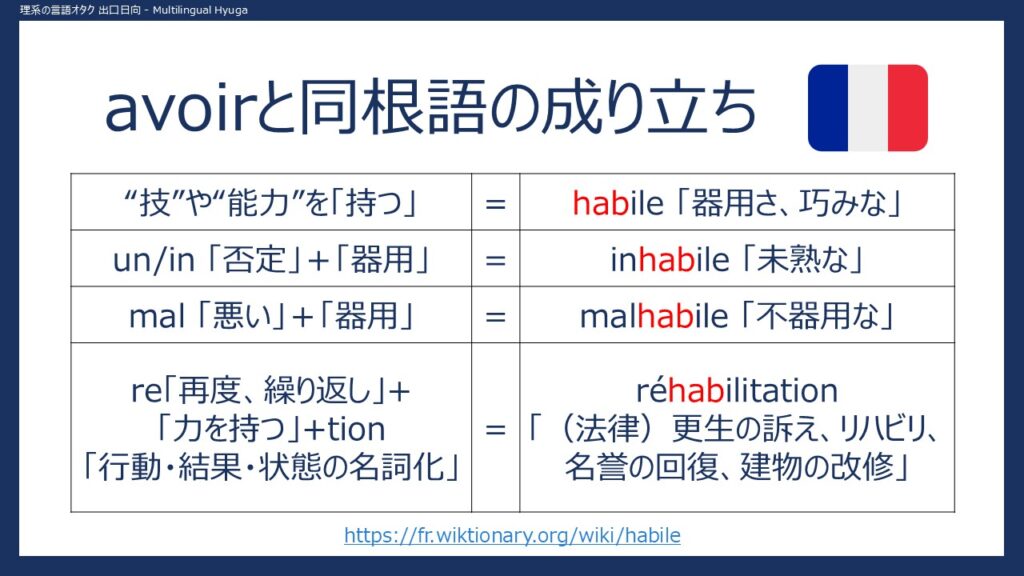

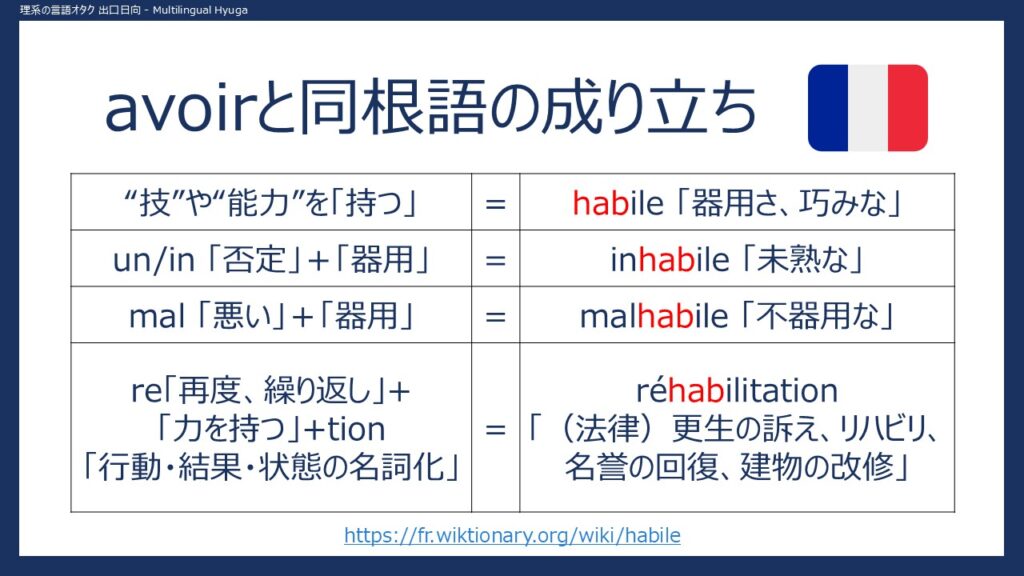

habile「器用さ、巧みな」

次の同根語は「技や能力を持つ」という意味を持つ単語です。

habiller「服を着せる」とも綴りがよく似ていますね。

フランス語で初めて見る単語のように感じるかもしれませんが、実は馴染みのある英単語と同じ単語です。

それについては英語との比較のところでご紹介します。

https://fr.wiktionary.org/wiki/habile

このhabileに接頭辞が付いたものは下図のとおりです。

日本でも馴染みのある単語としては「リハビリ」の由来となったréhabilitationがありますね。

成り立ちとしては「力を取り戻す、回復する」という感じですね。

ただフランス語では法律的なニュアンスが強そうです。

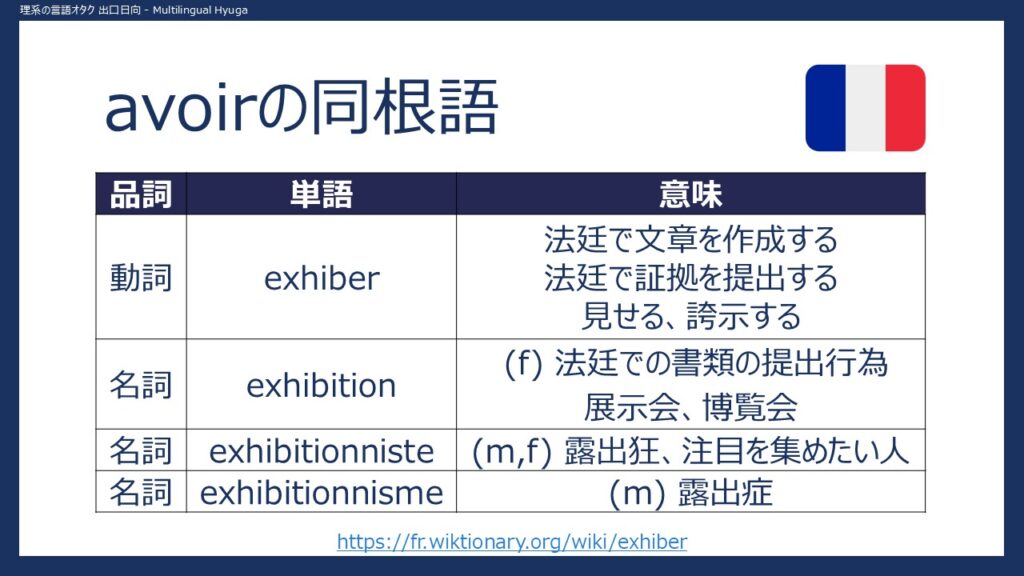

-hiberの綴りの同根語

avoirの同根語で最後はhiberという綴りを持つ単語です。

-hiber自体はavoirの同根語のため、もちろん「持つ」という意味があります。

いずれも専門用語として見られることが多いため、手短に紹介します。

prohiber「禁止する」

prohiberの派生語は以下のとおりです。

exhiber「法廷で証拠を提出する」

exhiber[ɛɡ.zi.be]については英語のexhibitとやや意味が異なるので注意です。

inhiber「抑制する」

inhiber[i.ni.be]「抑制する」は「中に持つ」から「内部に保持する」という意味になった単語です。

これが元になった英単語は生物学、化学、薬学で見ることが多いので、理系の人には馴染み深いかもしれませんね。

日本語が難しく見えますが、フランス語では「感情や成長を抑える」のような使われ方もあるようです。

avoirと英語の同根語比較

さて、ここでフランス語から英語に借用された同根語を比較すると下図のようになります。

実はフランス語のhabileは英語ではable「~できる」の由来となった単語です。

そこから派生したabilityも言われてみれば、共通点に気づけるでしょうか?

habitやexhibitのように意味が異なるものもあるので注意が必要です。

以上、avoirの同根語をご紹介しました。

派生語や成り立ちなど細かく見ていくことで、共通性を感じられたでしょうか?

avoirと同根語を覚えるための樹形図(フランス語)

覚えるための樹形図は下図のようになります。

「つかむ、取る」という原義を抑えておくと、思い出しやすいかと思います。

avoirのまとめ

- 発音は[a.vwaʁ] V・Wともに注意

- 原義は「つかむ、取る」→「所有、維持」

- 同根語 habiter,habit,habile,prohiber

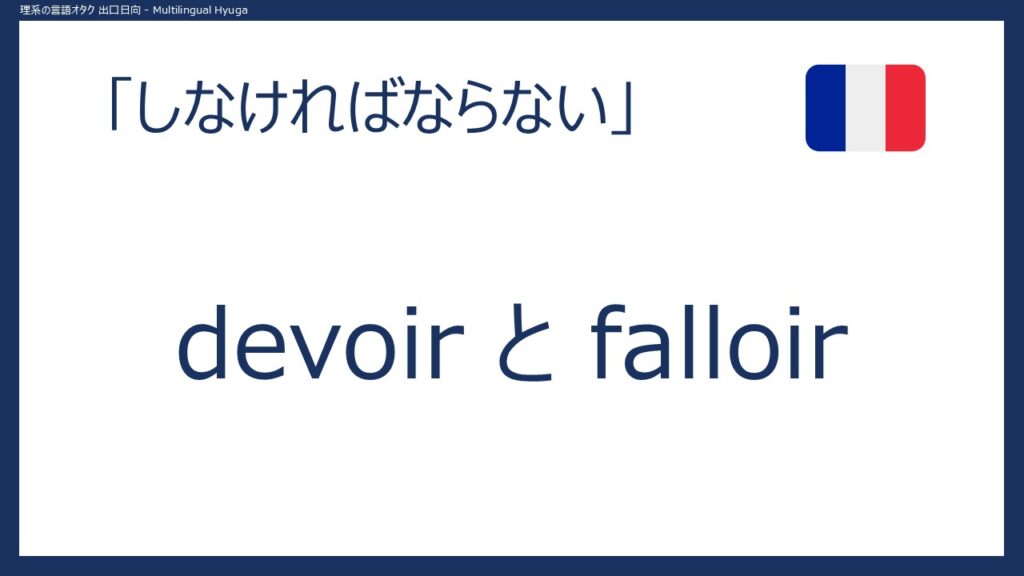

devoir「~しなければならない」の語源、同根語、派生語

devoirの意味

・(要求・義務として)しなければならない

・すべきである、確実にしなければならない

・(他動詞)(金銭や義務などを)負う

・(再帰、 ~ de )義務を負う

◯名詞 (m)

・義務、(宿題として設定された)練習や課題

https://en.wiktionary.org/wiki/devoir#French

devoir[də.vwaʁ]の発音

・[ə]はゾンビっぽい、どの母音にも聞こえる曖昧な発音

・[v]は下唇に上の前歯を軽く当てて発音

devoirの語源

*ghabh-「つかむ、取る」

・ラテン語

dē「分離、強意、反対」+habēre「持つ」

dēbēre「借りや義務がある、~すべき、予定されている」

実は最初にご紹介したavoirの派生語がdevoirとなります。

ただdevoirの同根語や派生語だけで結構な量があったため、本動画ではavoirとは分けてご紹介することにしています。

https://lrc.la.utexas.edu/lex/master/0605

https://www.etymonline.com/jp/word/de-

https://fr.wiktionary.org/wiki/de-#la

de+avoir=devoir

devoirはavoirの派生語

・avoir àの意味

~する必要がある、~の意志を持つ、いくらか制約のある義務を負う

・devoirの成り立ち

接頭辞de「強意」が付き、上記のような「義務」の意味を強調したもの

https://fr.wiktionary.org/wiki/avoir_à

devoirの同根語(他言語)

イタリア語、スペイン語、ポルトガル語でもほぼ同じ意味で使われます。

それらの言語を学習済みの人には馴染みがあるかと思います。

https://lrc.la.utexas.edu/lex/master/0605

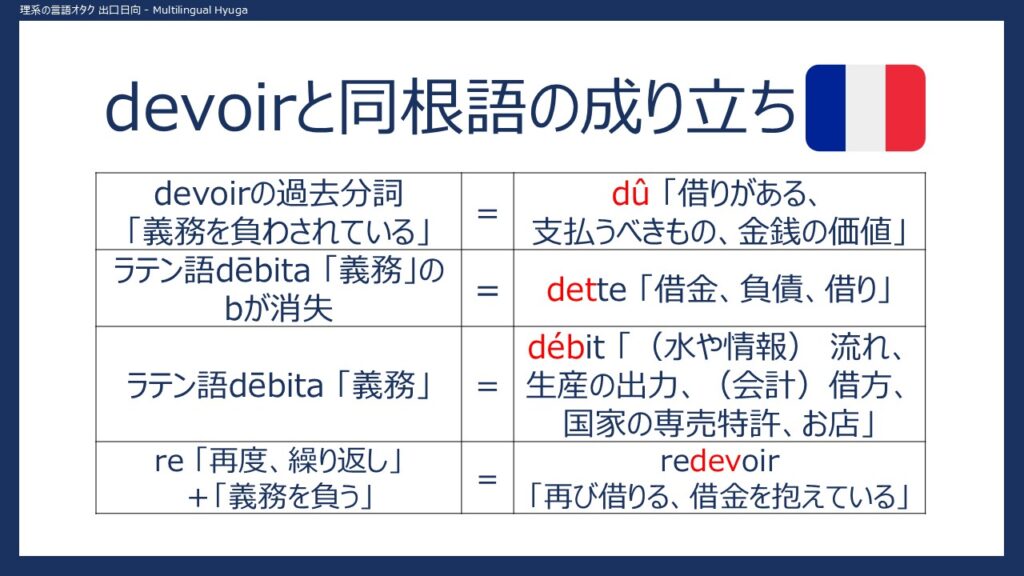

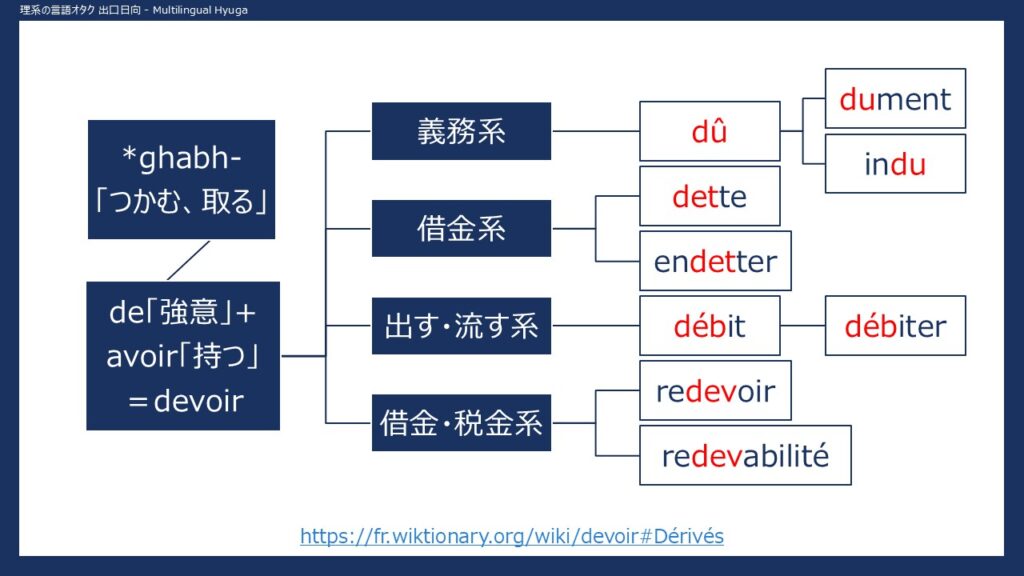

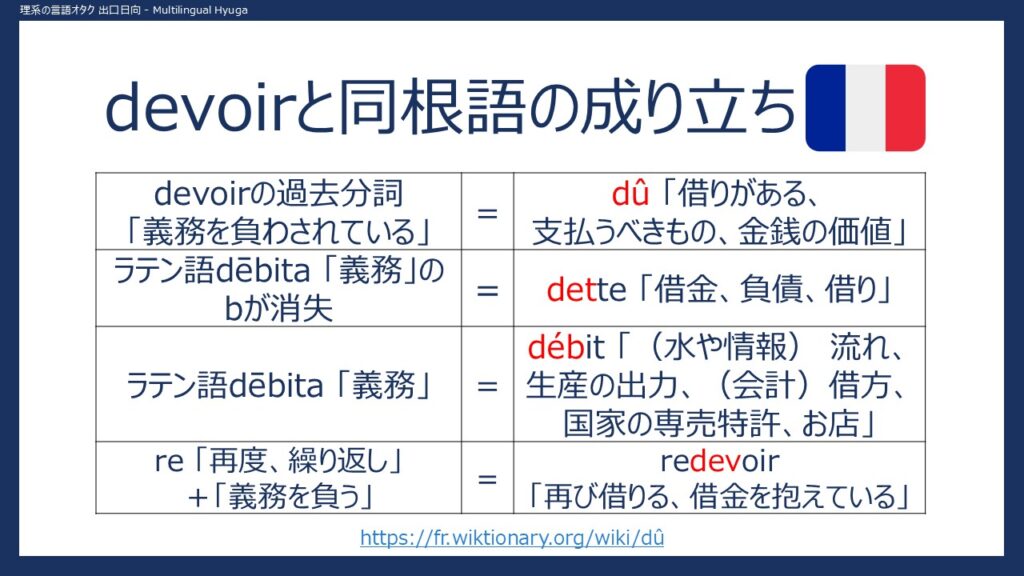

devoirと同根語・成り立ち(フランス語)

devoirの同根語については大きく分けて次の4つをご紹介します。

https://fr.wiktionary.org/wiki/devoir#Dérivés

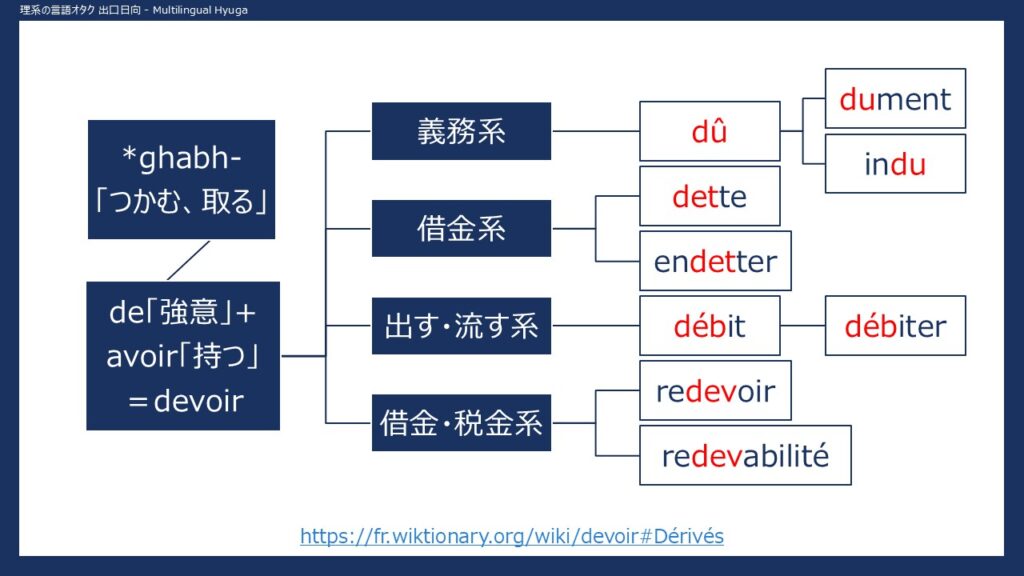

devoirの同根語を覚えるための樹形図(フランス語)

いずれも「義務を負う、借金がある」という意味が共通していますね。

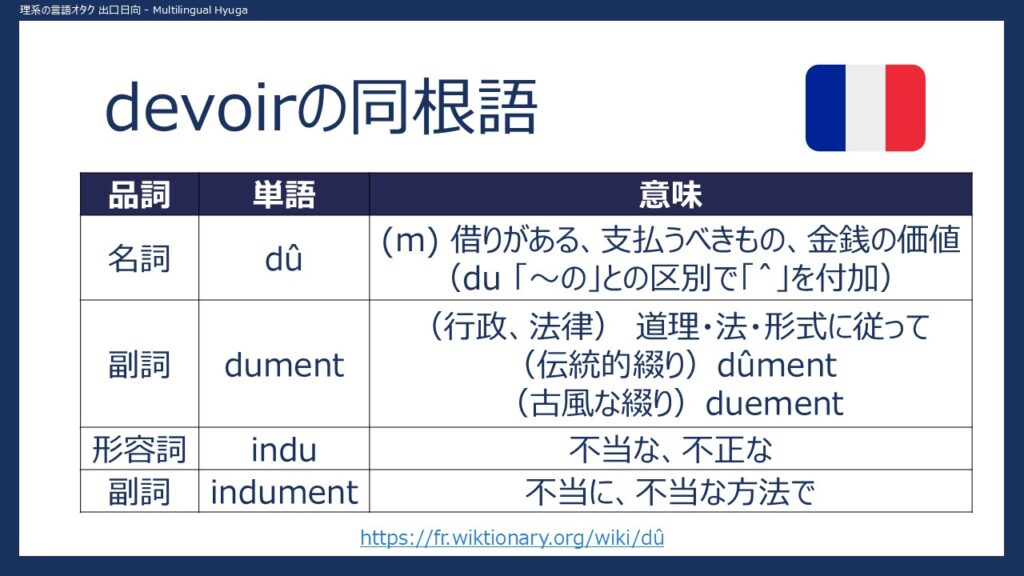

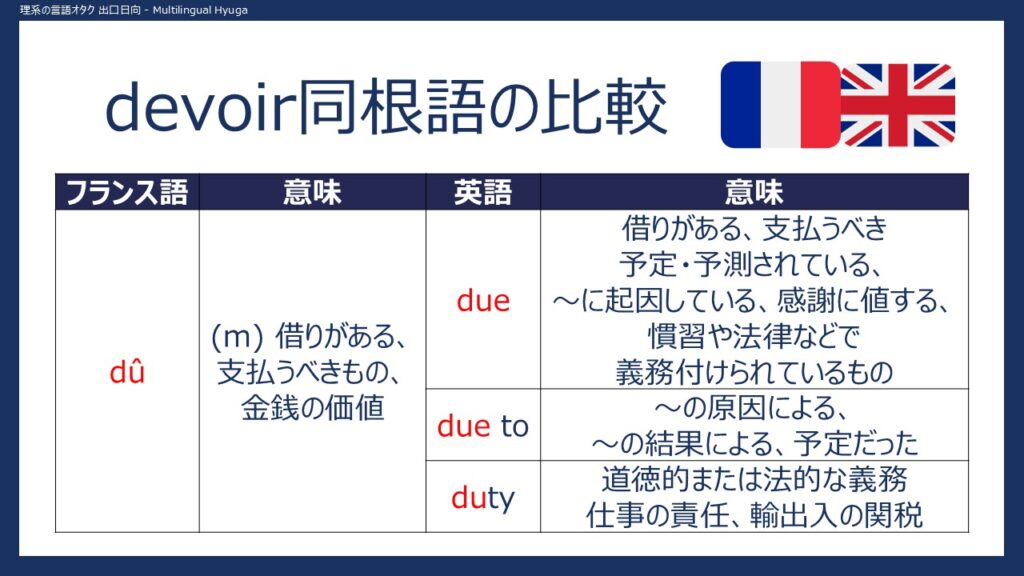

dû「借りがある、支払うべきもの」

まずはdevoirの活用形であるdû「借りがある」の派生語を見ていきましょう。

induについては「義務がない」=「不当である」という意味になります。

https://fr.wiktionary.org/wiki/dû

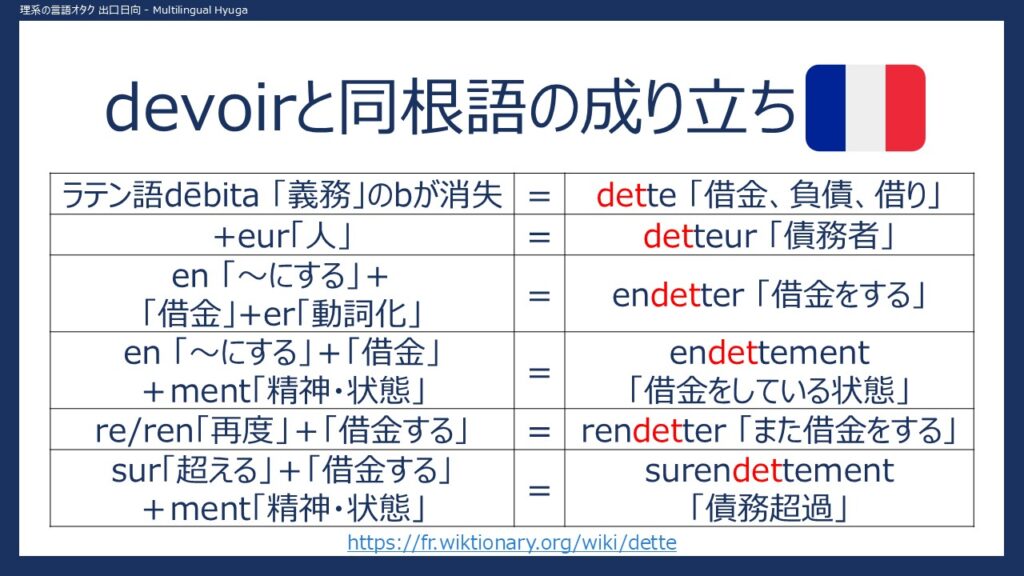

dette「借金、負債」

次のdevoirの同根語はdette「借金、負債」です。

接頭辞のen「~にする」は今後のために覚えておくとよいでしょう。

フランス語において-ment「~の状態で、~のやり方で」は副詞として使われることが多いですが、

ここではもともとの使い方である名詞的な用法になっています。

https://fr.wiktionary.org/wiki/dette

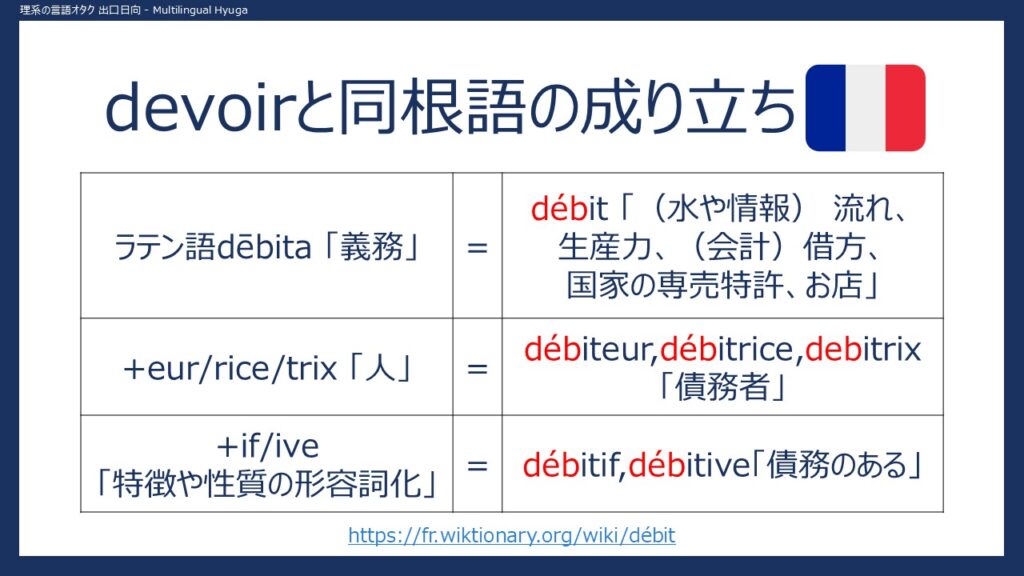

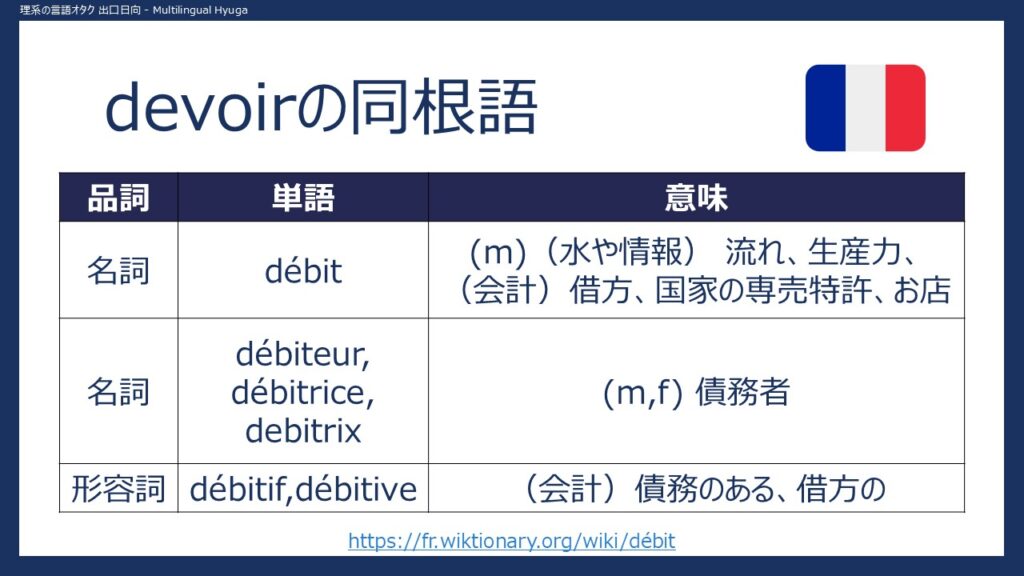

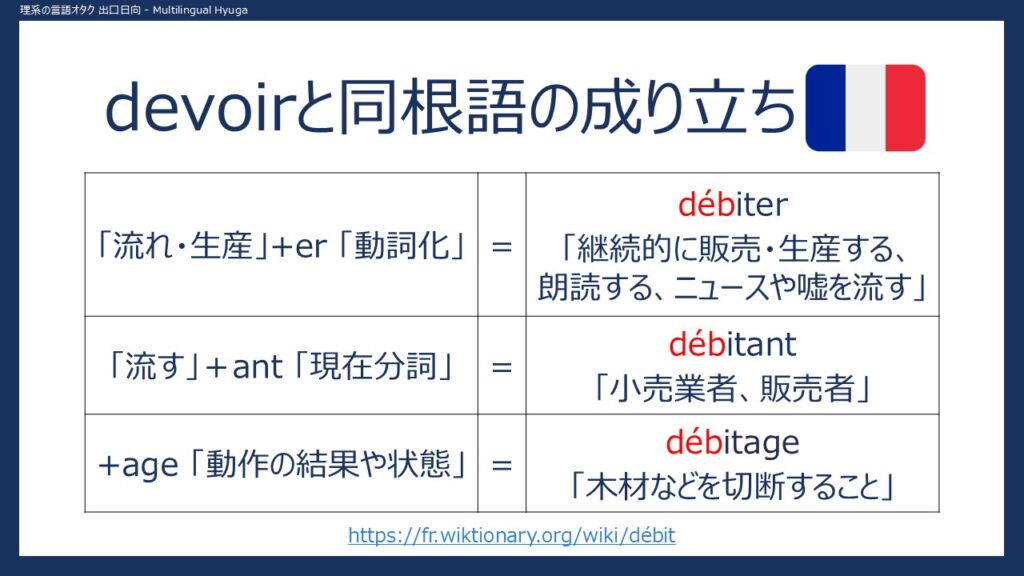

débit「流れ、生産力、借方」

次のdevoirの同根語はdébit「流れ、生産力、借方」です。

全体的に「生産、債務、販売、流通」というビジネス用語で使われる意味を持ちます。

以下も同じ、débit「流れ、生産力、借方」の派生語です。

https://fr.wiktionary.org/wiki/débit

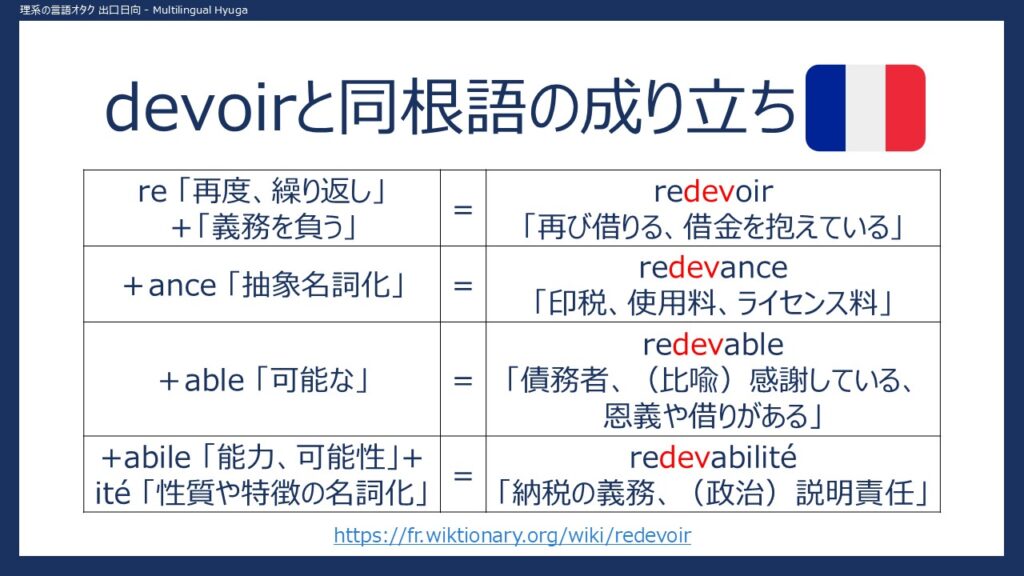

redevoir「再び借りる、借金を抱えている」

最後の同根語はredevoir「再び借りる、借金を抱えている」です。

使用頻度は少なそうなので、「義務から発生する印税や納税」と思い出せると良さそうですね\(^o^)/

https://fr.wiktionary.org/wiki/redevoir

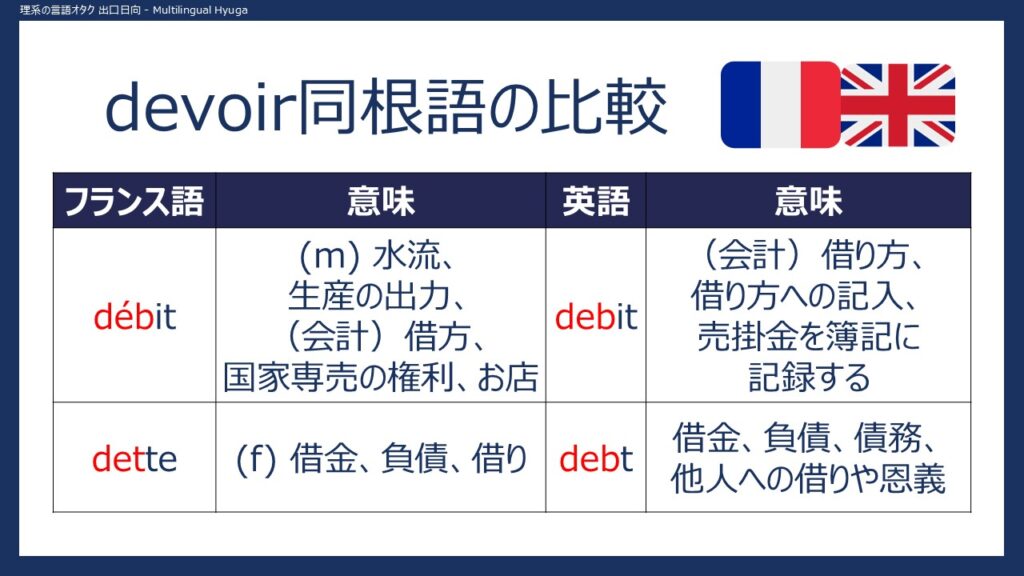

devoirと英語の同根語比較

フランス語と英語の同根語を見ると、以下はよく似ているので、分かりやすいですね。

2つ目の英語のdebt[dɛt]についてはBの発音はしないので、フランス語と同じ発音[dɛt]となります。

始めのほうでご紹介したdevoirの同根語としてdû「借りがある」がありました。

ここから派生した英単語はdue「満期の、~すべきで」やduty「義務」です。

英語に詳しい人であれば、due to「~が予定されている、~のせいで」という表現をご存知かもしれませんね。

ちなみにこの単語は公的文章やビジネス英語で使われることが多いと感じます。

それにも理由があり、フランス語由来の単語は英語においては権威性のある語彙として使われているためです。

どういうことかと言うと、日本語では公的な文章において「漢字」の割合が増えるのと同じ現象と言えます。

個人的には中学英語と高校英語くらいの境目で、フランス語由来の英単語が増えていくと感じています。

https://ejje.weblio.jp/content/due

以上、devoirとの同根語について下図の単語をご紹介しました。

devoirと同根語を覚えるための樹形図(フランス語)

樹形図で改めて見て、「義務を負う、借金がある」というニュアンスがあることを思い出せそうでしょうか?

https://fr.wiktionary.org/wiki/devoir#Dérivés

まとめ:devoir「義務がある」

- 発音:[də.vwaʁ]、[ə]はゾンビの発声

- 語源 de「分離、強意、反対」+avoir「持つ」

=「借りがある」=「義務や責任を負っている」 - 同根語 dû,dette,débit

義務、借金、流通に関する単語が多い

falloir「~が必要である」の語源、同根語、派生語

falloirの意味

・(非人称) 必要である、しなければならない

・時間がかかる

・(再帰動詞、s’en付き) 欠けている

◯頻出表現

・il faut ~

~が必要だ、~しなければならない

https://en.wiktionary.org/wiki/falloir

falloir[fa.lwaʁ]の発音

・[f]と[v]は対になる発音

・下唇に上の前歯を軽く当てて発音

・[l][f][v]については過去動画で解説

・「本気で学ぶロシア文字と発音」

突然ですが、ここでクイズです。

◯クイズ:falloirの由来となったラテン語単語の意味は次のうちどれでしょうか? 1,騙す 2,話す 3,食べる

正解は

・

・

・

・

「騙す」という意味でした。

「ええっ!今使われている意味と遠すぎひん?」と思われそうですよね。

驚くことにfalloirの由来となったラテン語の単語は「必要性」に関する意味を持っていません。

falloirの語源

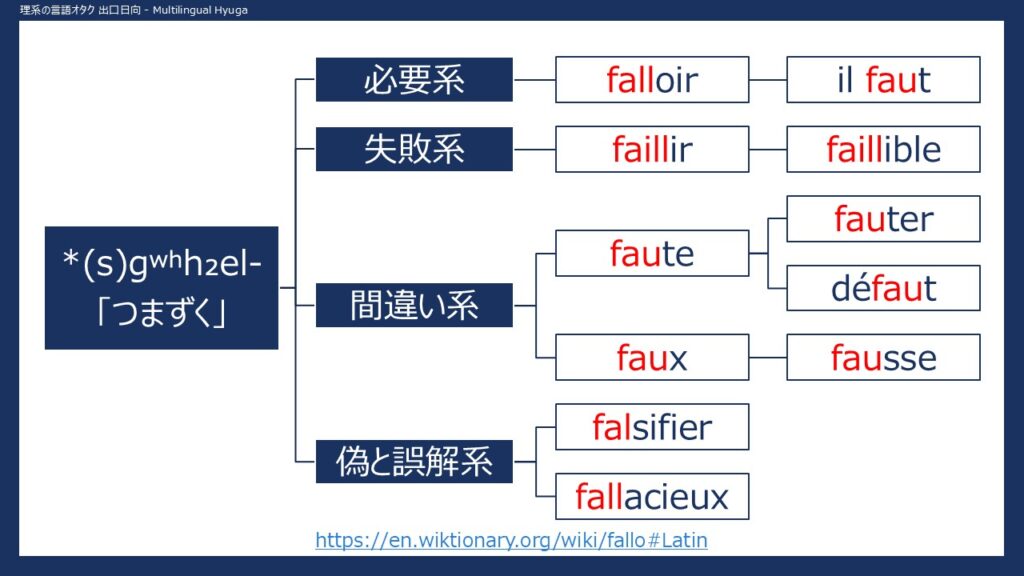

*(s)gʷʰh₂el-「つまずく」

・ラテン語

fallere 「欺く、騙す」

https://en.wiktionary.org/wiki/fallo#Latin

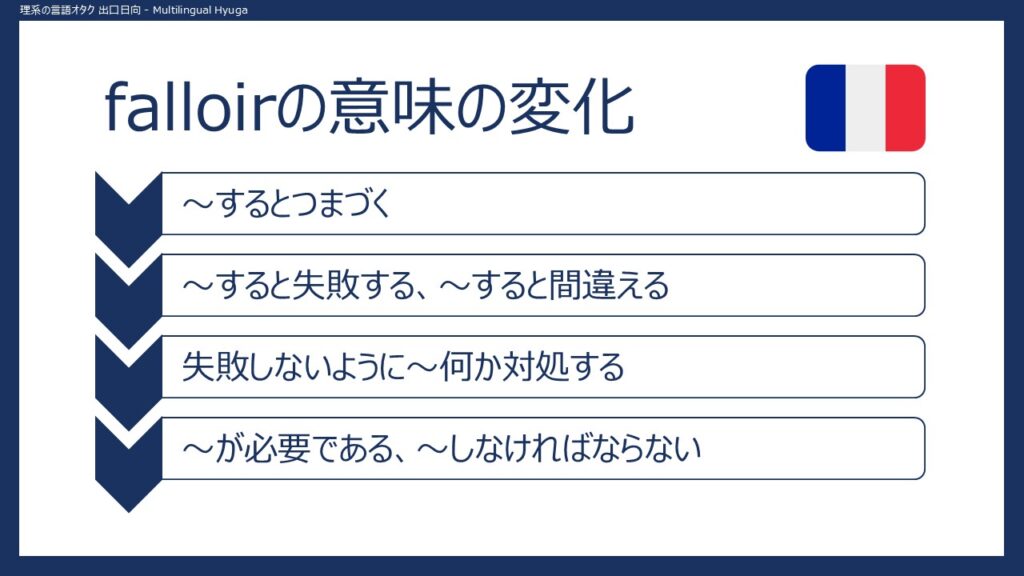

falloirの意味の変化

なぜ「躓く」や「騙す」からフランス語のfalloir「必要である」という意味になったのでしょうか?

以下のような意味の変化があったと考えられます。

- ~するとつまづく

- ~すると失敗する、~すると間違える

- 失敗しないように~何か対処する

- ~が必要である、~しなければならない

「いやいや、そんなことある?無茶苦茶やん?」と感じる人もいるかも知れませんね。

このような意味の変化はやはり語源の世界ではたまに起こります。

例えば、英語であれば、want「欲しい」やsad「悲しい」は元の単語はほぼ正反対の意味を持っています。

詳細はブログに掲載しておきます。

https://en.wiktionary.org/wiki/want#English

https://en.wiktionary.org/wiki/sad#English

日本語でも「めちゃくちゃ」「やばい」を良い意味でも悪い意味でも使いますよね?

身近な例で考えてみると納得できませんか(*^^*)

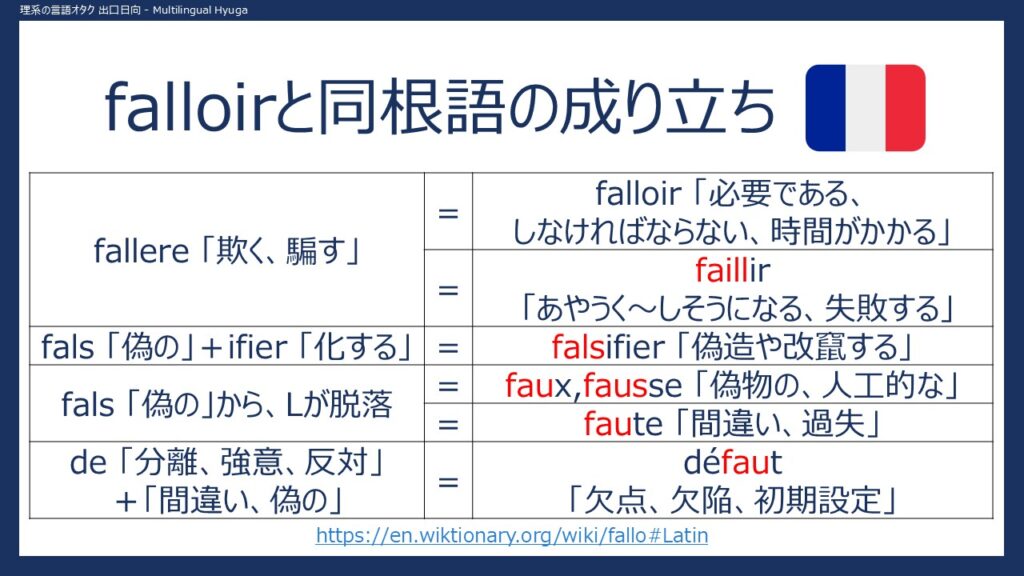

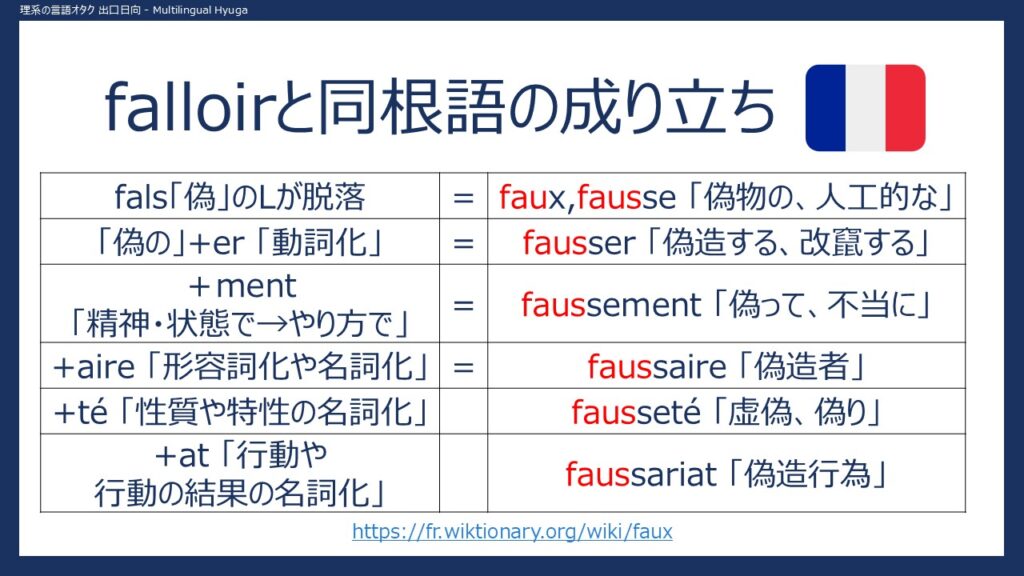

falloirと同根語・成り立ち(フランス語)

さて前述のような意味が反転していることもあり、falloirの同根語については

いずれも「偽物や間違い」という意味の単語がほとんどです。

ここからはこれらの同根語について細かく見ていきましょう。

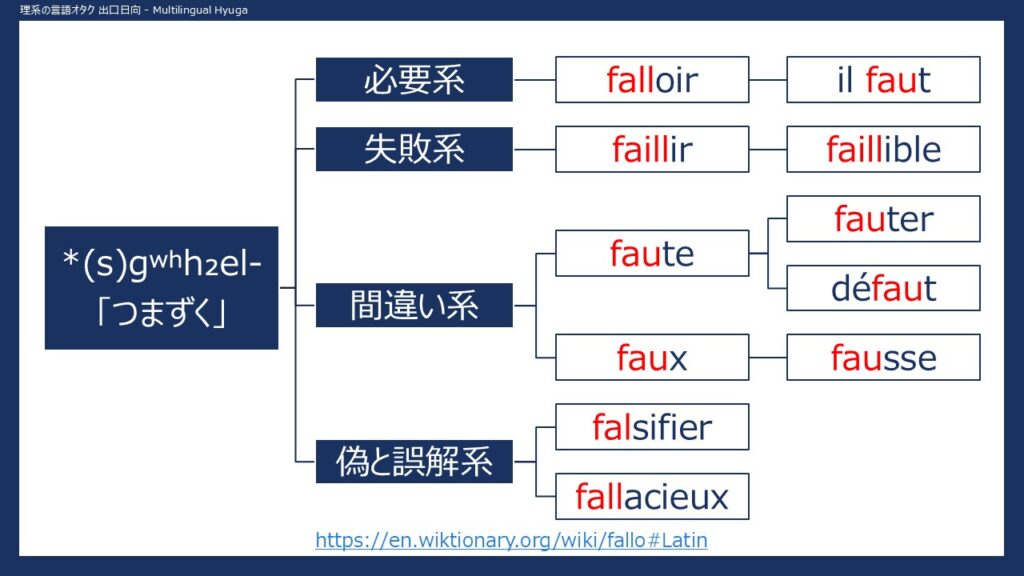

falloirと同根語を覚えるための樹形図(フランス語)

いずれも原義の「つまづく」を抑えておけば、

「必要、失敗、間違い、偽物、誤解」という意味の繋がりがわかりやすそうですね。

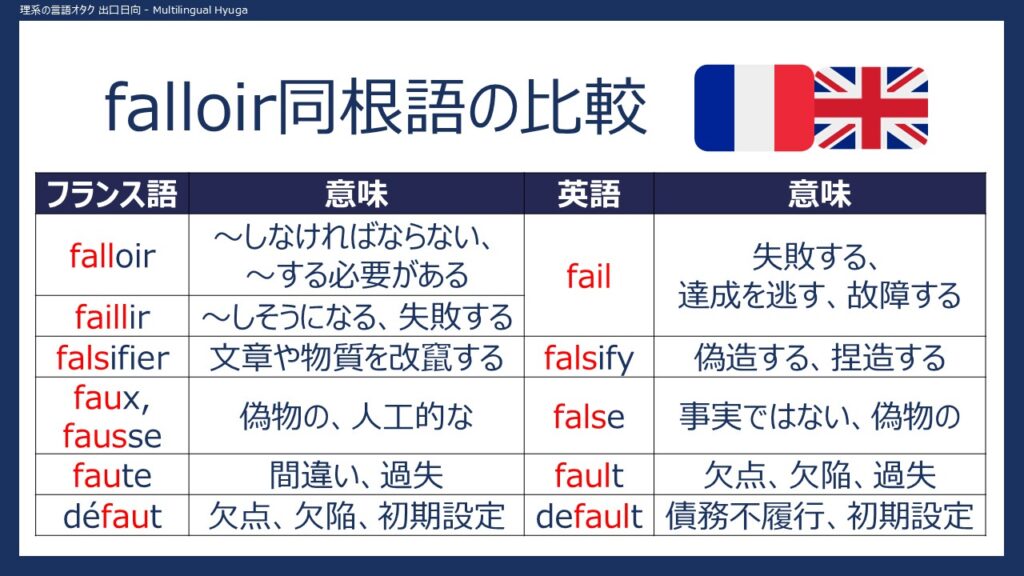

falloirと英語の同根語比較

さてfalloirの同根語を覚えるに、先に英語の同根語と比較します。

比較的、見たことのありそうな単語が多いため、理解しやすくなるでしょう。

ここで注目点は英語のほうが古いフランス語の綴りを保っていることです。

よく見ると、現代のフランス語は英語に比べ、綴りや発音を簡略化していることが分かります。

そのような法則性や流れを知っていれば、関連付けやすいのではないでしょうか?

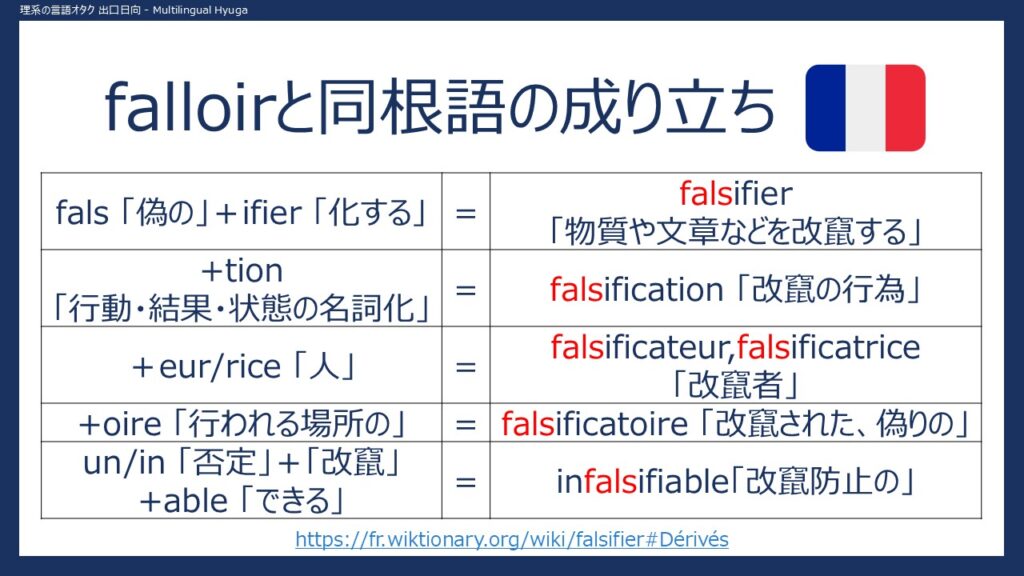

falsifier「物質や文章などを改竄する」

まず紹介するfalloirの同根語はfalsifier「物質や文章などを改竄する」です。

falsificatoireにある接尾辞である-oireは 「行われる場所の」という意味を持ちます。

そのため、falsificatoireの正確な意味は「改竄された箇所の、改竄点の」だと分かるでしょうか?

この意味や接尾辞は日本語では訳しきれないことも多いですが、ネイティヴ感覚を養うために覚えていて損はありません。

faux「偽物の」

次のfalloirとの同根語はfaux「偽物の」です。

ここも覚えておくとよい接尾辞として-at「行動や行動の結果の名詞化」があります。

上の図では、faussariat「偽造行為」のように日本語では「~行為」や「~活動」と訳されるようです。

同じ接尾辞を持つものとしてPart1の動画でご紹介したvouloirの同根語であるvolontariat「(m) ボランティア活動」があります。

https://fr.wiktionary.org/wiki/faux

faute「間違い、過失」

次のfalloirとの同根語はfaute「間違い、過失」です。

https://fr.wiktionary.org/wiki/faute

fallace「騙すこと、欺瞞、詐欺」

次の同根語はfallace「騙すこと、欺瞞、詐欺」です。

この単語の特徴は比較的にラテン語寄りの綴りを保っていることです。

https://fr.wiktionary.org/wiki/fallace

faillir「危うく~しそうになる、失敗する」

次はfaillir「危うく~しそうになる、失敗する」です。

こちらは英語のfail「失敗する」と関連付けると覚えやすいはずです。

全体的には専門用語だと思いますので、ニュースくらいでしか見ないかもしれませんね。

少し気をつけないといけないのは発音です。詳しくは下図のとおりです。

https://fr.wiktionary.org/wiki/faillir

以下は先程のfaillir「危うく~しそうになる、失敗する」に接尾辞+able「~できる」が付いたものです。

否定の接頭辞が付いたものは「間違いない」= 「確実に」のように

語源と構造を抑えておけば、意味を思い出せるかと思います。

https://fr.wiktionary.org/wiki/faillible

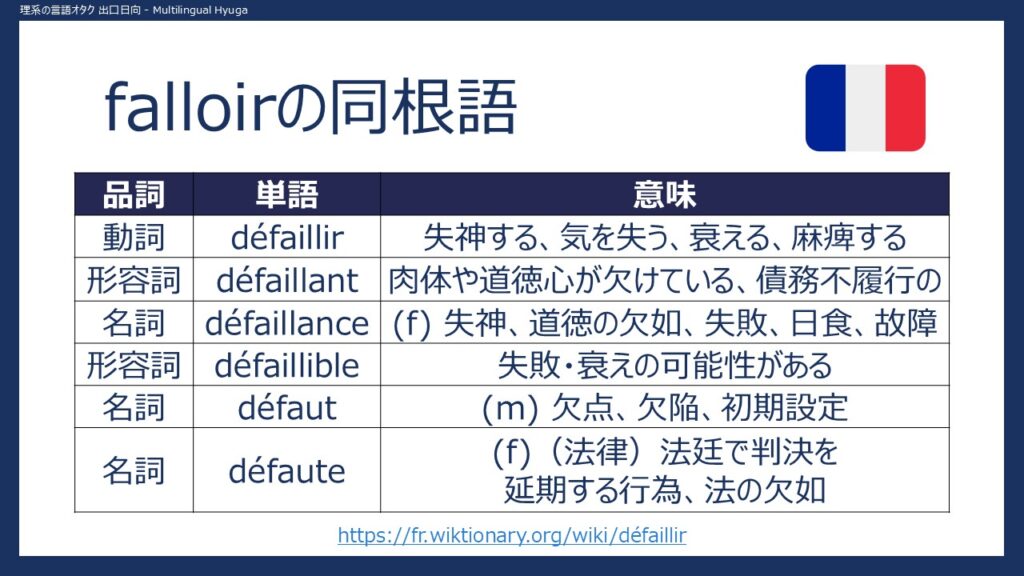

défaillir「失神する、衰える」

最後のfalloirとの同根語はdéfaillir「失神する、衰える」です。

前述のfaillir「危うく~しそうになる、失敗する」にdeという「分離や強意」を意味する接頭辞がで付いています。

使用頻度は低そうなので、「何かが欠けている」というニュアンスだけ抑えましょう。

この中だとひとまず、défaut「欠点、欠陥、初期設定」だけ覚えておくと良さそうです。

これと同じ英単語が由来となり、日本語でも「初期設定」を意味する「デフォルト」や「定番、基本」という意味「デフォ」が使われていますよね?

「欠陥」という意味が何故か「初期設定」になっているのはfalloirの成り立ちと同じで意味がやや反転したように感じます。

https://fr.wiktionary.org/wiki/défaillir

falloirと同根語を覚えるための樹形図(フランス語)

以上がfalloirとの同根語でした。いずれも原義の「つまづく」を抑えておけば、

「必要、失敗、間違い、偽物、誤解」という意味の繋がりがわかりやすそうですね。

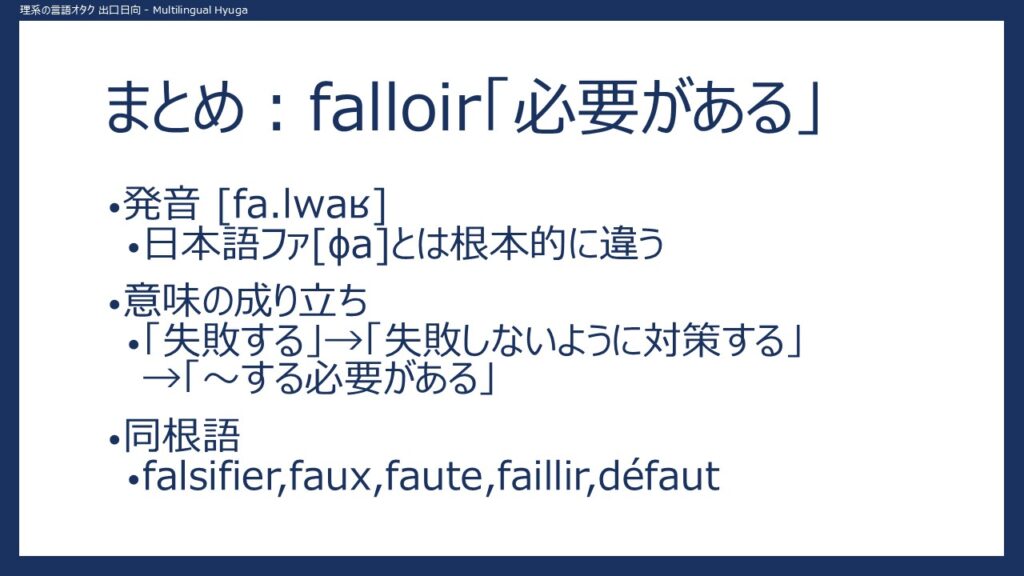

まとめ:falloir「~が必要である」

日本語ファ[ɸa]とは根本的に違う

・意味の成り立ち

「失敗する」→「失敗しないように対策する」→「~する必要がある」

・同根語

falsifier,faux,faute,faillir,défaut

https://en.wiktionary.org/wiki/fallo#Latin

まとめ

目次:動詞編 Part2

- 基礎知識:単語の構造

- 語源、同根語、成り立ちを徹底解説

avoir「~を持つ」

devoir「~しなければならない」

falloir「~の必要がある」 - (ブログ限定)おまけ:falloirとdevoirの使い分け

大事なポイント

ここまでavoir,devoir,falloirの3単語の同根語について100単語以上をご紹介しました。

しかし、似たような意味や綴りの単語が多く、混乱した人もいらっしゃいませんか?

正直、私もこの資料を作りながら、初めて見る単語ばかりで大混乱しています。

ここで冒頭の話を思い出してほしいです。

単語とその日本語訳を一言一句全て覚えなくていいということです。

大事なのは「感覚や雰囲気を掴むこと」です。

言い換えると、「同じ語源の一つ一つの単語をそれぞれ独立した単語だと思って覚えるのではない」ということです。

というのも「語源が共通していれば、綴りや意味が似ているので、もし未知の単語でも、意味の類推やそこから造語も可能になるのです。

語源で覚えるメリット

- 単語(綴り・意味)が覚えやすくなる

- 新出単語でも意味を類推できる

- 一度覚えた単語は忘れにくくなり、さらに思い出しやすくなる

ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。

ここでオーストリア出身の哲学者、ヴィトゲンシュタインの名言をお伝えします。

それは「私の言語の限界は私の世界の限界を意味する」です。

https://ja.wikipedia.org/wiki/ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン

どんな言語を学ぶ際にも、単語を考える作業は時には大変で、根気が必要だと思います。

しかし、この名言が示すように、それは単純な暗記作業ではありません。

覚えていく一つ一つの言葉が、あなた自身の視野を広げ、新しい世界を形作っているからです。

もしよろしければ、Happyフランス語ライフを目指して、これからも私と一緒に学んで行きませんか?

あなたの世界を広げていくためにきっとお役に立てるはずです!

参考サイト

テキサス大学オースティン校 インド・ヨーロッパ語辞典(英語)

https://lrc.la.utexas.edu/lex/languages

Wiktionary(英語版)

https://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Main_Page

Wiktionnaire(フランス語版)

https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Page_d’accueil

チャンネル紹介

70言語以上勉強中の言語オタクが理系的発想×語学ミニマリストの観点で

マルチリンガルになるための楽しさや手法を発信しています。

・チャンネルのチャッチフレーズ

「今日からあなたもマルチリンガル!」

そんな私の夢は「全人類をマルチリンガル」にすることです。

そのため現在は”チャンネル登録者1万人”を目標としています。

気になった方は、お早めにチャンネル登録をお願いします!

視聴者様へお願い

◯チャンネル登録お済みでない方

ぜひご登録お願いします。

◯チャンネル登録お済みの方

いいねなどの評価ボタンをクリック

X,LINE,Discord,ブログなどで拡散OK

・ブログ

動画の復習用、ブログ専用コンテンツ

https://language-geek.com/

・X

動画とブログの新着情報

https://x.com/LanguageGeek_JP

こちらもブックマーク、フォローもお願いします。

◯感想、質問、リクエスト

ぜひ動画のコメント欄にお願いします。

——————– 以下はブログ限定コンテンツです ——————–

おまけ:falloirとdevoirの使い分け

語源で学ぶ副次的なメリットの一つとして、類語の使い分けができることが挙げられます。

今回は日本語ではどちらも「~しなければならない」、「~しないといけない」という意味に訳されることも多い、

devoirとfalloirの使い分けを見ていきましょう!

まず前提として、これらの単語の使い分けについては前後の文脈、使われる場面が大きく影響します。

そのため、実際には「~しなければならない」という短文だけでは正しく使い分けできない可能性があることは念頭に置きましょう。

ここまで語源を学んだあなたなら必ず分かるはずです。

ネットにある一般的な使い分けや違いをまとめると、以下のように説明されることがあります

devoirとfalloirの違い

・意味

「~の義務がある」という意味での「しなければいけない」

falloirとは違い「~に違いない、~のはずだ」という推量の意味もある。

・主語

Je,Tu,Il,Nousのような主語について「私は」や「あなたは」のように”実質的な意味”がある

・使用される文脈

義務感、責任感、推量、主観的、個人的、価値観、想い、支払い

・意味

「一般的に~が必要である」という意味での「しなければいけない」

・主語

主語のilには「それは~」という意味がなく、形式的であり、

「非人称構文」(Il faut~)として使われることが多い。

・使用場面

一般論、普遍的、誰にでも当てはまる、誰かの想いや主観に基づかない、客観的、決まり、時間、資源、条件、選択肢

しかし、残念ながら、上記のような説明では納得できないのが、この私、理系の言語オタクです。(笑)

というのも「その使い分けや訳し方やとやや不十分ちゃうの?」と思うからです。

語源やマルチリンガルの経験から独自の切り口でもう1段階踏み込んで解説していきます。

例文から考える使い分け

例えば、以下の文章にはそれぞれどのような文脈で使われるか、またはニュアンスを含んでいるか想像できるでしょうか?

①It faut étudier le français.

「フランス語を勉強しなければいけない」

②Il faut que j’étudie le français.

「私は勉強しなければいけない、勉強しなきゃ」

③Je dois étudier le français.

「私は勉強しなければいけない、勉強しなきゃ」

ここでfalloirを使う場面については前述の説明を参考にすると、

「一般的な話で誰でも当てはまる」や「実質的な意味のある主語が明示されない」ということになります。

しかし、上記の中でも②の場合は「私の場合」にしか当てはまらず、単純な一般論として括ることは難しいと考えます。

個人的にはそもそも「一般論」という前提が定義されていないふわっとした言葉が気に入らないです。(~_~;)

さらにIl faut~のあとに意味のある主語が登場しているため、文法上の違いで使い分けるのは難しいでしょう。

楽観的な人であれば、「全部devoirを使っておけば、OK!」という思う人もいるかも知れませんが、

困ったことに②の文章は日常会話上で使える文章なので、それぞれに意味の違いがあると推測できます。

私はそのネイティヴの使う細かな違いが気になリます。

ブログでこの「おまけ」まで読んでいるなら、あなたも気にする人の一人ではありませんか?

語源を思い出す

本編の通り、改めて語源や成り立ちを思い返すと、以下のようになっているため、

前述の使われる文脈や場面に違いが出てくるとやや分かりそうですね・・・

・原義「借りがある、何かを負っている」⇒現在の意味「義務がある」

◯falloir

・原義「騙す、欺く」⇒現在の意味「失敗・欠如を対策する、必要である」

語源を元に先程の例文の細かな意味を追加すると以下の通りになります。

①It faut étudier le français.

「フランス語を勉強しなければいけない」

細かい意味:いわゆる”一般論”として、必要性を強調

②Il faut que j’étudie le français.

「私は勉強しなければいけない、勉強しなきゃ」

細かい意味:失敗(例:試験に落ちる)の回避のために必要である

③Je dois étudier le français.

「私は勉強しなければいけない、勉強しなきゃ」

細かい意味:自分や誰かのために義務を果たしたい

語源から考えると、解像度が少し高くなったように感じませんか?

「語源」ではなく、あえて「漢字」で覚える

ここからはマニアックな話になります!

ここまで語源の重要性や便利な手法について説明しておきながら、

多言語学習の経験からあえて「語源」に頼らないもっと手軽な使い分けを考えました。

鍵になるのは「漢字」です。

falloirとdevoirについて中国語の訳を参考にしたり、漢文の知識を思い出したりすると、

漢字使用者の私達には納得しやすい、使い分けや違いが導き出せるのではと私は思いつきました。

結論から言うと、devoirとfalloirのどちらを使うべきか、迷った場合は

以下のように意訳・置換した場合に大丈夫かどうかを確かめればいいです。

devoir「何かに応じる、応じて~する」 falloir「~せざるを得ない」

細かい説明は以下のとおりです。

参考に他の言語での両単語の訳語を見ると、下図のようになります。

義務を表す中国語の助動詞のイメージ・使い方【3つ紹介】

上図から場合によって意味や訳語が被る場合もあることが分かりますが、

まず、devoirについて中国語の訳語には「応答」の「応」の漢字が含まれています。

習っていない、覚えていない人もいるかも知れませんが、

漢文ではこの「応」は「まさに~すべし」という書き下し文になります。

意味はほぼdevoirです。

5分でわかる、「再読文字 「当・応」」の映像授業 - Try IT

それを参考にすると、devoirについて「何かに応じる、応じて~する」という意訳できるとここでは考えます。

以下のdevoirの原義や意味と照らし合わせても、妥当な意訳だと感じます。

・原義「借りがある、何かを負っている」⇒現在の意味「義務がある」

同じくfalloirについても意訳を考えてみます。

表には載っていませんが、中国語には「得děi」という漢字に「必要や可能」の意味があります。

さらに漢文や中国語では「不得不」という表現で「〜しないわけにはいかない」、「~せざるを得ない」となります。

中国語の「得」を使いこなす!9パターン|発音付 https://okke.app/words/p/Jbk2jiCl7fThF

以下のfalloirを「~せざるを得ない」と意訳しても、

語源や成り立ちと照らし合わせてみて、妥当だと感じます。

・原義「騙す、欺く」⇒現在の意味「失敗・欠如を対策する、必要である」

したがって、devoirとfalloirのどちらを使うべきか、迷った場合は

以下のように意訳・置換して、大丈夫かどうかを確かめればいいんです。

devoir「何かに応じる、応じて~する」 falloir「~せざるを得ない」

例文で確かめる

先程の意訳を以下の例文に追加します。

①It faut étudier le français.「フランス語を勉強しなければいけない」

細かい意味:いわゆる”一般論”として、必要性を強調

意訳:人は誰であれで勉強せざるを得ない

②Il faut que j’étudie le français.「私は勉強しなければいけない、勉強しなきゃ」

細かい意味:失敗(例:試験に落ちる)の回避のために必要である

意訳:(失敗しないように)私は勉強せざるを得ない、(=誰が見てもその選択肢しかない)

③Je dois étudier le français.「私は勉強しなければいけない、勉強しなきゃ」

細かい意味:自分や誰かのために義務を果たしたい

意訳:(自分の想いや誰かの借りに)応じて勉強する、勉強に応じる(=応じる対象があることを暗示)

このような意訳は普通ならフランス語ネイティヴに聞いても出てこないですよね(笑)

場合によっては漢字使用者の私達は「語源」より「漢字」を参考にすることで

一瞬で使い分けの判断ができるんです。 漢字使用者で良かったですね(*^^*)

というように「語源」ではなく「漢字」の話になったので、おまけとしてブログ専用コンテンツにしました。

私は前述の使い分けがしっくりきているのですが、いかがですか?

あなたの感想、解説してほしい単語がある場合やほかにもフランス語学習者のためになりそうな補足などがあれば、

コメント欄でいただけると幸いです。

ではBonne journée!